みなさん、こんにちは。

築50年のボロ屋に住んでいるトモカズです。

今回の記事は、我が家の「トタン屋根のペンキ塗りの作業記録」を私個人としての備忘録も兼ねて残しておきたいと思い、したためさせていただきました。

今後DIYで屋根のペンキ塗り作業をしようとお考えの方に参考にしていただけますと幸いです。

あくまでも個人的な作業記録ですので、プロとは違うところも当然ありますが、素人でもこのくらいならやれるという目安にはなるかと思います。

結果として無事に作業は完了することができました。

やっと重い腰の上がった2022年。

前回屋根のペンキを塗ったのはいつだったでしょうか?

前回は業者に依頼したのではなく、うちの父が塗り替え作業をしたことは確かです。

ここ6年間はやっていないことは確実ですのでそれよりも前です。

10年前後塗り替えをしていないと見立てても間違ってはいないでしょう。

これまでの屋根の塗り替えは業者に依頼すること数回、父が自分で塗り替えをすること数回、という感じでその時々の都合でやってきていました。

我が家は2階建てですが、2階の屋根は瓦仕様で、1階の屋根がトタン仕様です。

ペンキを塗り替える範囲はこの1階のトタン屋根の部分に限定されます。

それでも業者に依頼するとなると40万円前後(壁面なども含めると100万円近く)の費用は必ず必要になっていたという話ですので、家計の苦しい家にとってはなかなか手痛い出費となります。

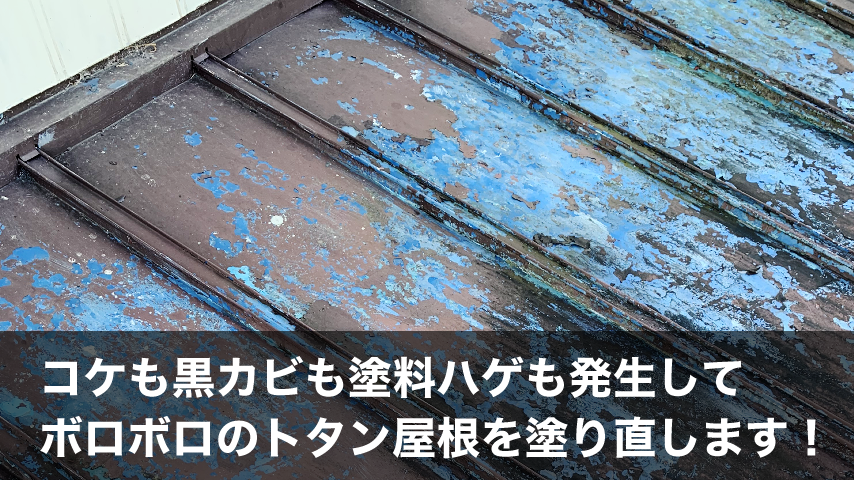

自分たちでやるにしても、日当たりの悪い側の屋根には苔や黒カビ?などの汚れが付着していたり、ペンキ自体もあちこちめくれて古い塗料が浮いてきてボロボロの状態です。

これらをまずは綺麗に磨いて掃除をすることから始めないといけないということから、「やらなけらばいけない」と思いつつもなかなかやる気が湧いてきません。

我が家でもここまで酷い状態になるまで放置しておいたのは稀です。

正直これまでは父がメンテナンスを行なっていたりしていましたが、年齢のこともあり気力・体力共にやる気がでてこないということもあったのでしょう。

私も昨年くらいから「今回は自分もやらなければ」というか「今回は自分がやらなければ」と考え、重い腰があがりました。

(実際は去年にやろうと思っていたのですが私が怪我をしていたためできませんでした)

満を持して2022年。我が家の屋根のペンキ塗り替え作業が実行されました。

作業計画を大まかに立てました

ペンキの塗り替え作業をするにしても時期の選定は大切です。

塗料が乾きやすいシーズン・乾きにくいシーズンがありますし、人間にとっても作業しやすいシーズン・作業しにくいシーズンがあります。

それに加えて気候が安定している時期が望ましいです。

それらを踏まえると9月下旬頃から作業を開始して、10月末〜11月上旬や中旬くらいまでには終わらせておきたいというのが作業期間の目安となりました。

また作業をする順番に関しても北側の屋根の方が状態が酷いのでそちらから進めるべきだという判断をしました。

北側の屋根は苔や黒カビや汚れの付着が酷いです。

これは北側は日当たりが悪く水分が蒸発しにくいことを表しています。

朝露などが乾きにくいところをよく見かけるのでその通りだと思います。

つまり、寒くなるにつれてより乾きが悪くなるということですので、ペンキを塗るときにも影響します。

それらの影響を受けにくい時期に終わらせたいので「先に北側の屋根からやる」と決めました。

北側の屋根が終わってから、南側の屋根に着手することにしました。

南側の屋根は当然日当たりがよいので、朝露などは割と早い時間に蒸発してしまうので、安心です。

後はどのくらい天気の影響を受けずに作業することができるかが鍵となってきます。

トタン屋根のペンキ塗りに準備したもの

作業に取り掛かる前に、必要なものが家に揃っているか確認して無いものは新しく購入しました。

あくまでも我が家での例ですが、必要なものリストとして参考にして頂けますと幸いです。

家にあったもの、買う必要の無かったもの

・ほうき

・ちりとり

・ぞうきん

・バケツ

・汚れてもいい服

・汚れてもいい靴(スニーカー)

・ゴーグル(掃除している時にゴミが飛んでくるのを防ぐため。)

・帽子(本当はヘルメットが望ましい)

・ペンキ用の刷毛(はけ)

・ペンキバケツ(塗料入れ・下げ缶)

・ペイントうすめ液

・幅広のマスキングテープ(や、クラフトテープ・養生テープ)

・新聞紙

新たに購入したもの

・ローラー刷毛、バケツセット(約1000円)

・ペンキ一斗缶×2個(約32,000円)

・刷毛×3個(100円×3個)

※試しに100円均一ショップで買ったけど使わなかった。

・スクレーパー(ヘラ)(100円)

・ワイヤーブラシ3種セット(100円)

・たわし2個セット(100円)

・作業用手袋×2個(100円×2個)

費用合計:約33,800円

業者に依頼すると40万円ほど掛かってしまうであろう屋根のペンキ塗りが、DIYで行うと3.5万円ほどで終わってしまうという驚愕の価格です。

ありがたいことに、我が家にはすでに揃っていた備品があったため新規で購入するものを控えることが出来たということもあります。

費用だけで見るならかなりリーズナブルです。

そのかわり、時間と労力が奪われますし、屋根から落ちないように注意して作業を行う必要が当然ですが出てきます。

そのあたりを踏まえてのこの価格です。

それでは、これで必要なものが揃いましたので、いよいよペンキ塗り作業の記録をご紹介させて頂きます。

実録!トタン屋根のペンキ塗りの作業報告

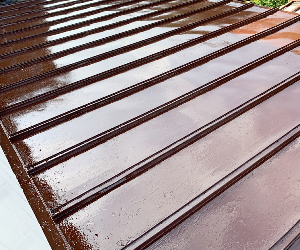

まずはペンキを塗る前のトタン屋根の惨状をご覧ください。

先に進めようとしている北側のトタン屋根の状態です。

茶色いペンキがかなり剥がれていて、ずいぶん昔に塗られていた青いペンキの肌が見えています。

また、苔や黒カビなどの汚れも広い範囲でこびりついており、非常に掃除が大変そうだと思わされます。

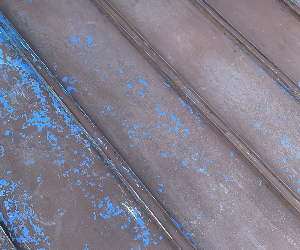

南側の屋根は苔やカビはほとんど無いものの、茶色い塗料はカスッカスで、下地に塗っていた白色のペンキが見えています。

前回父がペンキを塗った時に、こちら側だけ下地に白ペンキを塗ったとのことです(もらいもののペンキ)。

塗料も指で撫でると粉が付いてくるような感じ(チョーキング現象)もあり非常に劣化していることが伺えました。

また、北側・南側とも数箇所ですが錆びているところも見受けられました。

サビが進行しているほどではありませんでしたので、今回ペンキを塗ることでカバーできる程度だと考えられます。

錆びが進行して穴が空いてしまうと雨漏りの原因になりますので、まだ穴が空いてしまう前の段階でよかったです。

作業日報

2022/9/24(土)

まずは北側の屋根の掃き掃除からスタートです。

掃き掃除をしただけでも、剥がれかけの塗料がボロボロと落ちてきてかなりの量のゴミが集まりました。

一旦掃き掃除を終えてから、次はスクレーパー(ヘラ)を使って、若干力を入れながら浮いている塗料を削ぎ落とします。

これをやるかやらないかで、仕上がりの綺麗さが変わってきます。

全て完璧に浮いているものを落とすことは手間と時間が掛かりすぎますので出来ませんが、全体を通してある程度綺麗に削ぎ落とせればOKという判断で進めました。

前回塗った塗料だけでなく、前回とか前々回塗った古い塗料も場所によっては剥がれてきます。

気にせずゴリゴリ削っていきます。

この日の削ぎ落としはあくまでも手始めのざっくりとしたもので終わらす予定でしたので、軽めに作業して終わりました。

作業時間:約2時間

2022/9/25(日)

本格的な汚れ落としの開始です。

こびりついたコケや黒カビなどを、タワシやワイヤーブラシを使って落としていきます。

高圧洗浄機があればこういう時の作業は早いかもしれませんが、我が家にはありません。

大きめのペットボトル何本かに水を入れて屋根に上げておきまとまった水を確保します。

バケツなどの入れ物にも水を溜めておき、そこにワイヤーブラシとタワシを入れて、磨きたいところに持ち回ります。

水が足りなくなってきたらバケツにペットボトルの水を足します。

また、磨き終わった部分の仕上げにもペットボトルから直接きれいな水を流して整えます。

そのような感じでコツコツと屋根磨きを進めました。

黒カビやコケは非常にこびりついていて、磨いても簡単には落ちてくれません。

タワシやワイヤーブラシを駆使してなるべく綺麗になるように何度もゴシゴシと洗います。

根気の必要な作業で、腕もだるくなりますしかがんでの長時間の作業が続きますので足腰に負担もかかりました。

1日の作業で北側の屋根磨きを全て終えるつもりでいましたが、目論見が甘すぎました。

これほどまでに屋根磨きが大変だと思いませんでした。

また、汚れ落としをするついでにその周辺の剥がれかかけの塗料をスクレーパーでしっかりと落としてく作業も並行して行なっていましたので、より時間がかかっていたようです。

左の写真の向かって左側が「磨いた後」です。

向かって右側が「磨く前」です。

パッと見て綺麗さが全然違ってきていることが伺えます。

しばらくはこういう作業が続きます。

午前と午後、合わせて5時間ほど作業しましたが、北側の屋根面積の1/3程度しか磨ききれませんでした。

これは先が思いやられるかもしれないと、少々悩みました。

作業時間:約5時間

2022/9/26(月)〜2022/9/29(木)

私は仕事で作業ができないため、父が天気の様子を見ながら、屋根の掃除を少し進めてくれていました。

疲れない程度に時間を小分けにしながら少しずつ進めたようです。

ほとんど磨き終わったとの報告を受けました。

作業時間;不明

2022/9/30(金)

天気も非常に良く掃除日和の秋晴れでした。

父から「ほとんど磨き終わった」との報告を受けたので、どれほどのものかと確認したのですが、割としっかり黒カビもコケも残っていたので、サラッと磨いたけど汚れが落ちるくらいに綺麗に磨いたわけでは無いことが分かりました。

我が家のあるあるです。チチハ、ソウジキライ。

一旦そのあたりは保留にしておいて、まずは先週ブラシで水洗いした部分で、乾いて浮いてきた(めくれてきた)塗料のカスを改めてスクレーパーを使って小削ぎ落としていきました。

このあたりを丁寧に進めたので時間がかかりました。

こそぎ落とすとその下から錆びた板金が出てくることもあったので、すでに以前から水が染み込んでいたのだろうなと感じる部分がありました。

休憩を挟んで、今度は先ほど確認した磨き残しの部分も含めてブラッシング作業を再開しました。

やはりかなり汚れが残っていたとみえて、ブラッシングを終えると綺麗さが段違いでした。

これで北側の屋根磨きは2/3程度が完了しました。

作業時間:約5時間

2022/10/1(土)

午前作業開始。今日は弟も作業参加。

磨き終わってペンキが塗れる状態になっているところから、塗り始めてもらいました。

棒葺屋根なので、平面と立ち上がり部分があるわけですが、平面は後からローラーで塗るので、まずは棒の部分やローラーでは塗りにくい箇所から塗り進めてもらいました。

弟が塗りを進めている間に、私は残りの屋根磨きを進めました。

残っている箇所は汚れの少ないところが多かったので、午前中作業でキリがつきました。

これで北側の屋根磨きが全て完了しました。

午前作業時間:約1.5時間

午後からは、私もペンキ塗り作業に加わりました。

私はまず霧よけ(庇)の下地塗りをしました。

小さな庇なのですぐに塗り終わったので、弟と協力して2人がかりで棒葺部分の塗りを進めました。

塗っていて感じたのは、細かい部分を見落としてしまい小さな塗り残しが所々で出てきてしまうなということでした。

この下塗りで塗り残しがあると、もし上塗りでもカバーできなかった際には今後の耐用年数に響いてくる可能性が高くなります。

それを防ぐために、塗り残しのチェックをしながらしっかりと塗りを進めていきました。

この日の作業は、棒葺分の塗り途中でしたが日も暮れてきたので終えました。

塗りが終わっていない棒葺部分は明日に持ち越しです。

午後作業時間:約3.5時間

2022/10/2(日)

午前作業開始。

昨日塗った庇の部分のペンキはいい感じで乾いていたので、2度目塗りしました。

これでこの庇の塗りは完了です。

そして昨日の続きで棒葺部分を塗っていきます。

昨日塗った部分のチェックや塗り残しがないかチェックをしながら慎重に進めていきます。

弟も1時間ほど参加。

午前作業時間:約2.5時間

午後作業開始。

自分は残りの棒葺部分をコツコツと塗り進めることにしました。

並行して弟はローラー刷毛を使って棒葺の間の平面を塗る作業を進めてもらいました。

ローラー刷毛で平面を塗るのは非常に早くて、あっという間に塗れてしまいます。

自分がコツコツと棒葺を塗っている間に、作業をしている箇所まで追いつかれてしまいました。

といっても棒葺部分の塗りも完了が見えています。

弟には作業を上がってもらって、自分が残りの棒葺部分と、平面を塗り終えました。

今日までの作業で、無事に北側の屋根の下地塗り(1度目塗り)の作業が完了しました。

次の週末まで乾かして、2度目塗りをしようと考えています。

午後作業時間:約2時間

2022/10/8(土)

この日は屋根の塗り作業から離れて、雨戸の戸袋塗りをしました。

午前中は2階南側にある戸袋の木部をペンキ塗り。

浮いている塗料をブラシで磨いてはぎ取り、表面が綺麗になったところでペンキを塗っていきます。

また、1階の雨戸の戸袋の木部も1箇所酷いところがあったので、そこを優先的に塗りました。

戸袋のついでに雨樋(縦樋)も塗った方が良い箇所が何箇所かあったので塗りました。

午前作業時間:約2.5時間

午後は2階のベランダの中にある戸袋の両サイドと霧よけ(庇)全周を磨いてペンキ塗りしました。

上を見上げながら霧よけの木部を塗るのは首や肩が凝ります。

戸袋の西側はベランダの柵があって頭を出せずに見えないところもありましたが、手を柵から出してなんとなくイメージで塗っていったらうまく塗れていました。

午後作業時間:約2.5時間

2022/10/12(水)

父と弟が2人で北側屋根の2回目塗りを始めました。

棒葺き部分がほぼ終わったようです。

午前中の2時間ほどでほとんどできてしまったようですが、そんなに早く?と少々疑問が残ります。

下地塗りは入念に行なったので、ある程度雑でもよしとしましょう。

作業時間:約2時間

2022/10/14(金)

この日は午後から作業しました。

まずは塗りが残っていると言っていた棒葺部分から先に終わらせました。

私は1時間ほどかけて残っている部分を終わらせたわけですが、先日の2人で2時間でほぼ終わったというのはどう考えても作業ペースが早すぎる気がしてなりませんでした。

私が棒葺の残りを塗っている間に、並行作業で弟に平面部分のローラー塗りを始めてもらいました。

ローラー作業はやはり早く、2時間ほどで北側屋根の平面が塗り終わりました。

これで北側屋根塗装完了です。

弟がローラーで塗っている間に、自分は北側の屋根から離れ南側の屋根の掃除にかかりました。

まずは全体を掃き掃除し、1/4程度の面積をボロくなった塗料をスクレーパーでこそぎ落として、再度掃き掃除をしました。

位置的に入り組んでいるこの1/4の範囲だけ優先的に進めることにしました。

2.5時間くらい作業して日も暮れたので終えました。

作業時間:約4.5時間

2022/10/15(土)

午前中。

昨日スクレーパーで作業した範囲を、タワシで磨いて汚れ取り作業。

南側は日当たりがいいので、コケもカビもほとんど発生していなくて汚れ落としが非常に楽に進みます。

基本的に汚れているところは重点的にやりますが、あとは軽く磨くだけで済みます。

午前作業時間:約2.5時間

午前中に磨いたところが既に乾いていたので、棒葺部分と入り組んだ部分の下地塗り作業を開始しました。

この日から新しい一斗缶を開封。

使う前にカクハンがうまくできていなかったのか、少々シャビシャビ感がありました。

なるべく薄くならないように、しっかり下地塗りをしていきます。

この日予定していた部分は無事に作業終了しました。

午後作業時間:約3時間

2022/10/18(火)〜2022/10/20(木)

今週はテレワークにつき昼休みは屋根に上がって磨き作業。

とりあえず南側の作業していない部分の剥がれかけの塗料をスクレーパーで落とす作業を進めました。

1日30分程度を3日間作業。

また、1/4範囲の平面のローラー塗り作業を弟に頼んでやっておいてもらいました。

作業時間トータル:約1.5時間

2022/10/21(金)

午前中はスクレーパー作業の残りの部分を完了させて、タワシを使って磨き作業。

これで南側全て掃除が完了しました。

午前作業時間:約2.5時間

午後からは棒葺部分の1回目塗り作業。

先週1/4範囲は終わっていたので、それ以外の3/4範囲の棒葺を全て塗りました。

これで棒葺部分の下地塗り作業が終わりました。

午後作業時間:約2.5時間

2022/10/22(土)

本日は午後からペンキ塗り作業。

先行して南側1/4範囲の棒葺や塗りにくい箇所の2回目塗り作業をしました。

それが終わってから3/4部分の平面塗りをローラーで塗装(20分程度で終わりました)。

これで下地塗り作業は全ての面で終わりました。

作業時間:約3.5時間

2022/10/26(水)

南側の3/4範囲の棒葺部分の2回目塗り作業。

この日は父がやるというので任せました。

1時間か1時間半くらいで終わったと報告を受けましたが、相変わらず異常な早さです。

雑な作業であることは長い付き合いなので承知していますので、目をつむります。

こういうことがあるので下地塗りの重要性が上がります。

作業時間:約1.5時間

2022/10/28(金)

父の塗り忘れ箇所の塗装と、平面をローラーで2回目の塗装です。

1時間半もあれば終わってしまいました。

これで屋根の塗装作業が無事に終わりました。

さすがに3回塗りはしなくてもいいかなという気がします。

作業時間:約1.5時間

作業工期・作業時間のまとめ

作業工期としては9月末から10月末までのおよそ1ヶ月間でした。

総作業時間としてはメモを取っていた中では約51.5時間ですが、休憩時間や用意する時間は省いていますので約60時間くらいと考えても良さそうです。

毎週末天候に恵まれていましたので、かなり計画通りに進んだと考えて良さそうです。

作業期間について感じたこと

ペンキの乾き具合の感じからみたところ、9月末〜10月上旬にかけてが一番最適でした。

10月も後半になってくると朝晩の気温差が激しく、一晩経ってもペンキが乾き切っていないということが増えました。正直3日、4日経っても怪しいところです。

表面は乾いてはいますが歩くと足跡が残りました(1度目塗りが終わってから歩いてみたら、足跡がついてツヤが落ちました)。

南側の屋根の2度目塗りが終わって以降屋根には登っていないので、11月6日時点の今がどうなのか分かりませんが、登って艶が落ちるのは怖いのでしばらくそっとしておこうと考えています。

また、先に北側の屋根から作業を進めたのは正解で、10月末にもなると北側の屋根についた朝露も昼ごろまで残っていて「これでは塗れなかったな」と思いました。

こちらの屋根には2度目塗り以降にも上ることがあったのですが、しっかりと乾いていたので足跡が付くこともありません。

作業する時期というのはとても大切だということが分かりました。

住んでいる地域にもよるかもしれませんが、最悪でも11月中旬頃までにはペンキ塗りの作業を終わらせておきたいところです。

工期が間に合わなくなると怖いからといって、9月に入ってからとりかかるのも、まだ夏のように暑い日が多いので熱中症の危険度が上がります。

最適な時期を探るのは難しいですね。

まとめ

今回はトタン屋根のペンキ塗りの作業経過を記事にしてみました。

正直屋根の面積や、何のどこをどういう風に作業したのかというようなことも文章や写真ではイメージし難いところも多かったのではないでしょうか?

ここまで読んで頂けた方がお見えになるのかも怪しいところですが、もし読んでいただけたのでしたらありがとうございます。

ペンキの塗り替えをしても平均して7、8年くらいで悪くなるというのですから、次回の塗り替えのタイミングは2030年頃でしょうか。

耐用年数の平均値くらいまでは持って欲しいなと願うばかりです。

最低でも5年くらいは持って欲しいなと思います。

また、やり残した場所としては、2階の南側にも霧よけ(庇)の木部があって、そのあたりをまだ塗っていないのですがどうしようかなと迷っているところです。

それを言い始めると1階の霧よけ(庇)の木部も塗りたいよな、と欲が出てきます。

父は父で物置の屋根の波板トタンを塗りたいと言い始めて自分で磨いて修繕して塗り作業を始めました。

なんだか家の屋根の作業をしていた時よりも入念にやっていて、この気まぐれな感じも父らしいところです。

<PR>

![]()

結果としてDIYでペンキの塗り替えをすることはできますが、時期・時間・自身のやる気や根気などさまざまな条件が必要になってきますので、ご自身に合ったタイミングで怪我のないように挑戦してみてください。

「お金に余裕がある」「屋根勾配が危険だから自分ではできない」というような場合は業者にお願いした方がよいでしょう。