みなさん、こんにちは。

築50年のボロ屋に住んでいるトモカズです。

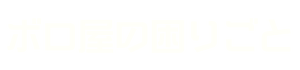

今回の記事のテーマは「昭和のお風呂」です。

昭和時代に建てられた住宅の多くはタイルで出来た浴槽があったりとか、ステンレスやホーローの浴槽があって、壁や床がタイル張りやモルタルで作られていることが多いですよね?

いわゆる「在来浴室(在来工法の浴室)」と呼ばれるものです。

実際我が家も湯船はステンレス製の物が入っていますし、床はタイル張りですし、壁も真ん中あたりまではタイルが貼られています。

真ん中から天井はモルタルが塗られています。

モルタル部は造形が施されていて、掻き落とし仕上げになっています。

(細かいぶつぶつがあってザラザラした質感の壁です)

湯船はステンレス製を今は使っていますが、最初はホーローの物を使っていました。

ホーローの湯船はツルッとしていて見た目が綺麗だったり、保温性が高いというメリットがあるのですが、表面のコーティングが落ちたところからサビが発生するというデメリットがあります。

我が家のホーローの湯船も同様にサビが発生したため、錆びないものが良いよねということでステンレス製に取り替えました。

みなさんのご自宅の浴室も、私の家と同じように昭和の香りのする浴室でしょうか?

うまくお付き合いできていますか?

今回の記事ではタイル浴室のメリット(いいところ)とデメリット(困りごと)をまとめてみました。

後半には少しですが対策方法も載せていますのでご参考にしていただければ幸いです。

昭和のタイル張り浴室のメリット(いいところ)。

1.在来工法の浴室はオーダーメイドなのでオリジナルなお風呂場になっている

現在主流となっているユニットバスですが、見た目も綺麗で機能も充実していて「いいなぁユニットバス。うちもユニットバスにしたいなぁ。」なんて目を奪われてしまいますよね?

確かにユニットバスは綺麗ですし、バリエーションも豊富で内装を組み合わせたりして自分好みの浴室にすることもできます。

けれどもユニットバスはあくまでも「規格品」です。

決まりのある中で、デザインやオプションなどを付けることはできますが、全くの自分好みにすることはできません。

ですが在来工法の浴室は「その家ごとに合わせたオーダーメイド品」です。

昔から受け継がれてきた技法で、今でもオーダーメイドの浴室に使われます。

つまり、「自由設計された浴室なので、当時のその家にしかない特徴のお風呂が味わえる」というオリジナルな楽しさがあります。

広いお風呂、狭いお風呂、階段のついたお風呂。

いろいろあって、いろいろ楽しいです。

2.レトロなタイル張りの浴室が趣があってかわいい

タイル張りのお風呂は、施主さんがどんなタイルを選ぶかによって雰囲気が決まります。

青いタイルが貼ってあったり、ピンクのタイルが貼ってあったり。カラフルだったり。

タイルの大きさも大きかったり、小さかったりと様々です。

「その家にしかない」オリジナルな組み合わせになっているので、これがまた楽しさを味わえます。

ずっとそこに住んでいると「あたりまえ」になっているので忘れがちですが、実は興味深いのです。

また床や壁だけでなく、中には浴槽もタイル張りになっていることもあります。

温泉や、銭湯のスケールの小さい板とも捉えることができます。

もし、足を伸ばせるくらいのサイズのタイル張りのお風呂だと、本当に銭湯のような雰囲気があってよいですよね。

お風呂好きにはたまらないかもしれません。

3.タイルは耐久性が高くお手入れも楽

タイルという素材そのものが優秀なのですが、耐水性や耐火性が高いです。

なおかつ耐候性も兼ね備えているため、住環境の気候の変化にも耐えられ幅広い地域で使うことができます。

このように耐久性が高いことから、長い年月の使用に耐えることができます。

また、タイルは表面がツルツルしているためお掃除も容易でブラシで磨けば垢などは簡単に落とすことができます。

多少強引にブラッシングしても気にしたりしません。

昭和のタイル風呂のデメリット(困りごと)。

1.冬場のヒートショックが怖い!タイル張りのお風呂はとてもひんやりしています。

ヒートショックという言葉をよく聞くようになったのは、ここ10年〜20年(個人的な乾燥です)くらいのものですが、それだけ冬場の急激な気温差で起こる体への負担は大きいです。

家の中でヒートショックが起こりやすいとされている場所が、洗面所やトイレ、そしてお風呂場です。

ユニットバスでは多くの場合ヒートショック対策として断熱効果を高めたり、暖房が設置されているものもあります。

ところが、従来型のタイル張りのお風呂ではそうはいきません。

お風呂の洗い場は基本的には土で埋め戻したところへモルタルを流して整え、タイルで仕上げています。

つまり「地面」です。

冷たいに決まっています。

そして窓ガラスも昔のシングルガラスです。

ガラス板一枚なので、冷気も簡単に伝わってきてしまいます。

さらには排水溝からも冷たい風がじわーっと上がってきます。

もう冷たくなる要素しかありませんよね?

毎年冬は、お風呂に裸で足を踏み入れると本当に寒くて「こりゃ確かにヒートショックも起きるわ・・・」と体感でそう思ってしまいます。

特に一番風呂の時は震えます。

2.タイルの目地が取れて溝ができる

タイルとタイルの間に白い部分ありますよね?

あの白い部分のことを目地(めじ)というのですが、最初は白くて綺麗な目地も、だんだんカビが生えて黒ずんだりしてきて古い感じが出てきます。

また、経年劣化により気づかないうちに目地にわずかな隙間が生まれたり、徐々に徐々に痩せ細ってしまいにはボロッと取れてしまします。

最初はわずかな場所が取れるだけなのですが、気がついた時には「あ、ここも」「あ、こっちも」とあちこちの目地が無くなっていることに気が付きます。

いつしかその目地の取れた部分が原因で、水がそのまわりのタイル下に染み込んだり、モルタルに染みていったりして、下地が弱くなっていきます。

タイル自体がまだ剥がれる気配がなく、目地に隙間があるだけなら、早めに目地の補修をしてあげましょう。

3.タイルが剥がれてくる

タイルの目地が取れてそこから水が染みていくようになると、タイルの接着も弱くなり1つ、また1つ・・・と剥がれてくるようになります。

少し触るだけでグラグラっと動いたら、もうアウトです。

爪で引っかくと、ポロッととれます。

そのような感じで取れ始めると、接着が弱くなっているタイルは全部剥がれます。

逆に取れてくるタイルは全て剥がしてしまって、貼り直して修復してあげた方が良いでしょう。

また、タイルにヒビが入ってしまうことも稀にあります。

そんな時は、割れてしまったタイルのみ剥がして、その部分だけ新しいタイルを貼り直しましょう。

4.タイル目地、モルタル壁にカビが生える

お風呂は当たり前ですが湯気がたつので湿度が高いです。

そして乾燥しにくいです。

黒カビの発生条件として20℃〜30℃程度の程よい気温と70%以上の湿度、ヒトの皮脂やその他の汚れなどの養分が必要です。

お風呂場にはその条件が全て揃っています。

つまりタイル目地やモルタル壁にカビが発生しやすいです。

上の写真は我が家の例ですが、モルタル壁の部分には黒いカビが発生しています。

正直、すぐに手の届かない壁や天井のカビ取りがめんどくさいですよね?

我が家でも、もう長年放置しています。

美観は損ねますがあきらめています。

黒カビの胞子によってアレルギーが出るなど、健康状態にも悪影響を及ぼしかねないので本当は良くないことは分かっていますが、今のところ誰も被害が出ていないのを良いことに、掃除を怠っています。

十何年か前まではやっていたのですが、やらなくなってしまいました。

5.浴槽が経年劣化した場合、修繕や取り替えが必要になる

浴槽自体がタイル張りの場合は取り替えというより、目地の修復やタイルの貼り直しなどで修繕を行います。

タイル張りの場合、普段からチェックしていないと気がつかないかもしれません。

定期的に目地に隙間ができていないか?とか、タイルが剥がれかけていないか?をチェックして漏水を防ぎましょう。

ホーロー浴槽の場合はコーティングが剥がれると錆が発生して広がっていくので、取り替えの目安となります。

錆びている部分だけ修繕することも可能ですが、素人では難しい作業になります。

塗料はホームセンターなどで手軽に手に入りますが、どこまで耐えうるかは個々の技能により変わってきます。

ですので、ホーロー浴槽の修繕や取り替えは業者に依頼してしまうのが最適解です。

ステンレス浴槽に関してはメリットの方が多いです。

稀に錆が発生することもあるようですが、基本的にサビに強いので長く使えます。

無骨な金属感と、汚れ(垢とか)が付きやすいという点を除けばコスパが良いと言えるのではないでしょうか。

6.床の土台が木組の場合、木が腐って床が抜けることもある

在来工法の浴室の場合、埋め戻された土の上(土間)にモルタルで床を作り、その上にタイルで仕上げるという方法が多いのですが、どうやら違うケースもあるようです。

洗い場の床下が木組で作られていてその上にモルタルと、タイル仕上げといったようなケースです。

そのような場合、床から漏水した水で木が腐り、洗い場の床が抜けてしまいます。

かなり特殊なケースかと思われますが、裸で体を洗っている最中に床が抜けたなんてことになったらかなり怖いです。

床下が空洞になっていると叩いた時の音が違いますので、気になる方はチェックしてみてください。

ちなみにユニットバスの床下は空洞です(脚があります)。

タイル張りのお風呂は寒い!簡単にできるヒートショック対策方法!

在来工法で作られた昔ながらのお風呂は断熱がされていないので、冬はもう冷蔵庫?冷凍庫?のように寒いです。

特に1番風呂に入ろうものなら浴室に足を踏み入れた瞬間、その冷気に鳥肌が立ちます。

その気温差がヒートショックを生み出します。

単純な話ですが、ヒートショックを防ぐためには「気温差をなくす」ことをすれば良いわけです。

「お風呂に入る前に浴室をあたためておく」ということすれば、気温差を減らすことができ、快適に浴室へ入れます。

浴室だけでなく、脱衣所も一緒に温めておくとさらに効果が高いです。

お風呂の蓋を開けて湯気を充満させて温めるという方法もありますが、それだと脱衣所と一緒に温めることは難しいですし(湿度が上がる)、なによりせっかくの暖かいお湯が冷めてしまいます。

温めるには「セラミックファンヒーター」がお勧めです。

価格も1万円前後とお手頃で、これでヒートショックが防げるなら安いものです。

また、お風呂場や脱衣所での使用を考えると「防滴仕様」になっているものが好ましいです。

湿度の高い場所で使うことになるので、通常仕様ですと壊れやすいかと思います(壊れました)。

また、お風呂の窓も昔の家はシングルガラスであることが多いですよね?

たとえ窓を閉めていたとしてもスーッと冷たい冷気が窓から降りてきます。

せめてお風呂に入っている時だけでも、冷気を防止するためにプチプチなどを使ってガードしたり、可能ならばDIY簡易二重窓にしてしまうというのも1つの手段です。

ちなみに簡単ではないですが、思い切ってヒートショック対策がされたユニットバスにリフォームするというのも一つの手段です。

あらかじめ断熱を考えられた設計になっていますし、浴室暖房や乾燥もオプションで付けることができます。

これに関しては大きなお金が掛かってしまいますので、ご予算のある方のみご検討ください。

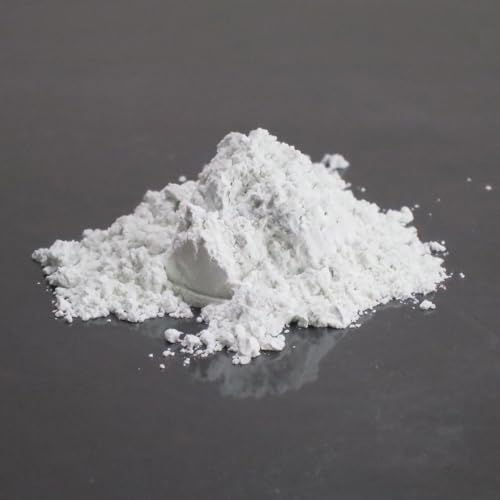

もしもお風呂のタイルが剥がれたら?簡単な修繕方法をご紹介。

目地の修繕だけの場合

お風呂の壁や床のタイルの目地に隙間ができていたり、剥がれて溝になっている場合は目地の修復をしましょう。

タイルがまだしっかりとくっついていて、目地だけ直せば済むなら簡単です。

まずは隙間ができている箇所や、目地が落ちてしまっている箇所の周辺が、さらに取れてこないかチェックします。

千枚通しなどでつついて落ちてこなければ、まだその目地は生きています。

もしボロボロボロッと一緒に取れてくるようなら、剥がれてくるところを根こそぎ取ってしまいましょう。

古い目地を残したまま直しても、それは直ったとは言えません。

遅かれ早かれ落ちますし、水も染みやすい状態のままです。

次は目地の汚れや水垢などを綺麗に取りましょう。

ここまでで下準備が完了です。

今回使うのは「セメダイン タイル目地剤(ヘラ付き)」です。

購入しておいた目地剤を手順通りに水で溶いて整えます。

合わせて、ウエスなども事前に準備しておきましょう。

修繕箇所に軽く水で湿らせておいてから、先ほど用意しておいた目地剤をヘラで塗っていきます。

目地の溝にうまく入らず、気泡ができてしまうこともありますので、気泡を潰しながら目地剤がしっかりと溝に馴染むように塗っていきます。

溝だけに流し込むように塗るのではなく、タイルも含めて問答無用でベタベタと塗ります。

塗り終わったら目地からはみ出している目地剤を生乾きのうちに拭い取ります。

ウエスを使って水拭きするイメージですが、修繕範囲によっては割と大量のウエスが必要になるかもしれません。

少し多めにウエスを用意しておくと安心です(余っても何かの時に使えますし)。

以上が目地の修繕方法です。

初めてやるときはドキドキしますが、目地が綺麗に埋まると真新しい白い目地が完成するので気持ちが良いです。

タイルがボロボロと取れてきた場合

修繕方法自体は簡単なのですが、修復する範囲によってはとてもめんどくさいことになります。

なぜかというと、タイルが1枚取れたら、その周りも次から次へと取れてくる可能性があるからです。

せっかく修繕するのですから、接着が弱まっているタイルは一度剥がしてしまって貼り直した方が良策です。

後々「あ、こっちも剥がれた」「あ、またこっちも剥がれた」なんてことをやっているよりも、剥がれたタイル周辺のタイルは全部接着が弱っていると思って取り組んだ方が一度に直してしまえるので今後が楽です。

ただ、その範囲がどのくらいになるかはやってみないとわかりません。

作業手順としては以下のようになります。

まずは剥がれてくるタイルを全て取ります。目地も一緒にボロボロと取れてきますが、気にせず取れるだけ取ります。

すぐに剥がれてくるタイルや、ぐらついているタイルが取り終わったら、それが今回修復する範囲です。

まずはタイルを取った箇所を綺麗に掃除します。

目地のカスや垢、汚れなど、色々と汚いと思いますので、綺麗に掃除してあげてください。

掃除が終わったらしばらく乾燥させておきます。

その間に今度は剥ぎ取ったタイルの方を掃除します。

スポンジたわしやブラシなどを使って、目地の残りや付着している垢・汚れを落としていきます。

これがなかなか骨が折れる作業です。

枚数が多いと大変です。

汚れが残っていると接着時に不具合が出るといけないので、なるべく綺麗にしておきたいところです。

これで「貼られる方」と「貼る方(タイル)」の両方の掃除ができました。

ここからいよいよ接着です。

私はこれを使いました。

こちらの接着剤を貼りたい部分一面に塗布します。

そして目地を想定しながらテンポ良くタイルを張っていきます。

目地の部分からぶにゅっとはみ出てきてしまった接着剤はなるべく取り除いておきましょう。

後から目地剤を入れるスペースがなくなります。

タイルが貼り終わったら一旦乾燥させます。

タイルが動かない感じに接着できたら、目地剤を塗布して、前述のように仕上げていき作業完了です。

実際にこの流れで私も作業しました。

詳しくはこちらの記事でまとめましたので、お時間のある時にどうぞ。

お風呂のタイルやモルタル壁のカビの清掃方法。

まず予備知識として知っておきたいのはカビの除去に使う塩素系漂白剤は強力です。

窓を開けてしっかりと換気ができる中で使用してください。

身を守るためには目に入らないようにゴーグルの着用と、ゴム手袋の着用をし、素肌に付かないよう十分に注意してください。

また、他の薬剤とも絶対に混ぜてはいけません。

他に、お湯ではなく水を使用するのが好ましいです。

掃除の方法は

2.吹きつけた箇所にキッチンペーパー、ラップの順で貼り付けて密着させる

3.30分から1時間程度放置する

4.水で洗い流す

5.しっかりと水気を拭き取って乾燥させる。

の5ステップです。

手の届く範囲でしたら、上記の方法で良いのですが手の届かない高いところや天井はそうはいきません。

使う道具を変えます。

柄のついたスポンジモップや、ローラー刷毛(はけ)を使って高いところに漂白剤をつけていきます。

また、高いところから薬剤が垂れてくることがありますので、自分自身に付かないように注意しましょう。

掃除の方法は

2.目的の場所に塗布する

3.そのまま15分〜30分程度放置する(手が届かないのでラップなどはしない)

4.漂白剤を拭き取った後に水で十分に洗い流す

(先に拭き取っておいたほうが安全です。高いところからの跳ね返りの水に注意してください。)

5.しっかりと水気を拭き取って乾燥させる。

このような感じです。

また、黒カビの予防には消毒用エタノールで殺菌するのが有効ですので、お風呂掃除の後などに吹き付けると良いです。

まとめ

こうして情報を整理してみても、やはり在来工法のタイル浴室で一番問題だなと思うのは「冬の寒さ」ですね。

高齢の家族と一緒に住んでいると、ヒートショックが起きてしまったらどうしようと不安にもなります。

ヒーターの設置は必須かなと思います。

我が家で使っていたヒーター、壊れてしまったので買い直します。

カビはその見た目の悪さや、アレルギーが懸念されることから困ると言えば困るのですが、何も実害がないなら意外と放置でいけてしまっていますので、そこまで神経質にならなくても?と思ってしまう部分はあります。

ただ、体質などには個人差がありますので、もちろん清潔にしておくことが望ましいです。

<PR>

タイル剥がれは経年劣化で起こってきます。

個人のDIYで対応できることがほとんどだとは思いますが、中には「もう対応しきれない!」となることもあると思います。

そのような時には業者にお願いしてしまった方が安心かと思いますので、ご検討ください。