みなさん、こんにちは。

築50年のボロ屋に住んでいるトモカズです。

今回の記事は、「DIYで二重窓の作成」です。

古い家の窓ガラスってアルミサッシでシングルガラスであることが多いですよね?

今の家は熱伝導率の低い樹脂製のサッシが使われていて、ガラスも空気層をはさんだペアガラスであることが多いです。きっと冬でも暖かく過ごせるのだろうなと想像しています。

そんな最新の住宅事情に想いを馳せながら、とりあえず自分の部屋の寒さを何とかしなければと、これまでも色々と対策を取ってきました。

そうです。

シングルガラスの窓は冷気がスーーーーっと伝わってくるのでとても寒いのです。

冬はそんな寒さとの戦いになるのです。

これも古い家だからこその困りごとと言えるのではないでしょうか?

これまでとってきた対策

自分の部屋の寒さ対策として二重窓に行き着くまでに、いくつか対策をとってきました。

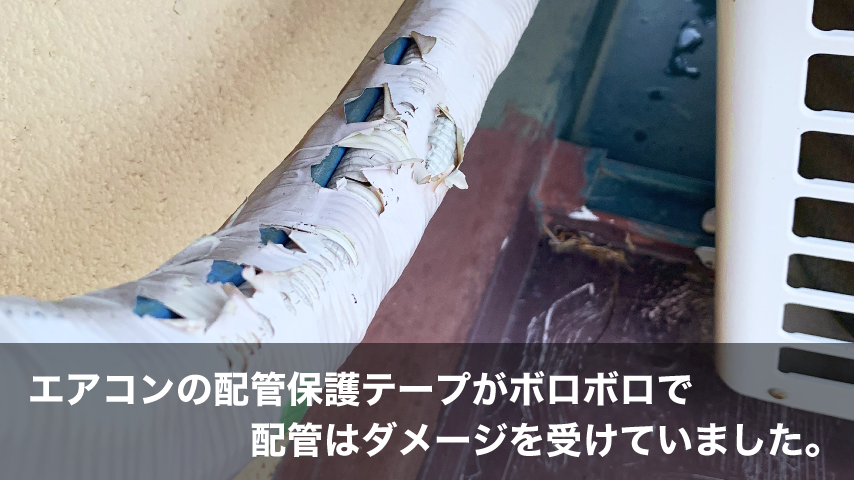

例えば窓から直接冷気が流れてこないように発泡ポリエチレンのボードを配置してみました。

商品名でいうところの「冷気シャットパネル」や「窓際あったかボード」のようなものです。

当時買った商品名は忘れてしまいましたが同様のものです。

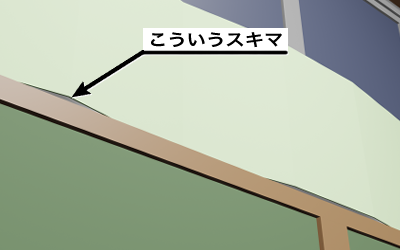

ただ、私の部屋の窓にはうまく配置することができず、窓の額縁とパネルボードの折り目が、ちょうど隙間を産んでしまい、冷気がそこから流れてきました。

また、窓全体を覆うものではなかったため、窓の上の方から伝わってくる冷気がカーテンに沿って下に流れ落ちてきたため、結果的に冷気の侵入を許してしまっていました。

こういうパネルを取り付けましたが、

折れ目などもあり、隙間が生まれました。

また、ガラスの上の方は覆われていないため、冷気がそのまま伝わってきます。

カーテンの参考写真です。

こういう感じの波になっているカーテンなので、カーブの膨らみから冷気は下に流れて足元に伝わってきます。

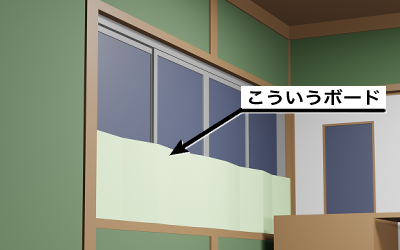

この経験から、私の部屋の窓には発泡ポリエチレンボードは向いていないということと、冷気をシャットアウトするなら、カーテンごとパネルの向こう側に押しやらなければいけないということが分かりました。

そこで、私は段ボールを使ってカーテンの裾より高い位置までカバーできるパネルを作成しました。

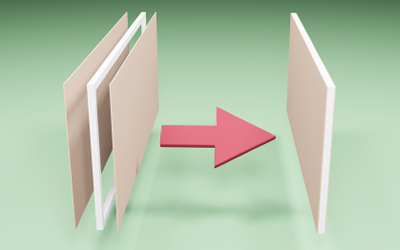

ダンボールも1枚ものではなく、間に空気層を設けながら2枚貼り合わせました。

このダンボールのパネルは大正解で、カーテンを伝って降りてくる冷気の室内への侵入をかなりシャットアウトできました。

上の画像のように、間に空気層が作れるようにダンボールでサンドイッチ。

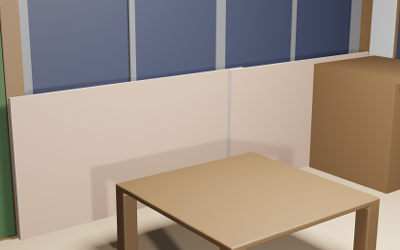

作ったパネルをカーテンの裾ごと覆って、冷気をシャットアウト。

(※カーテンをBlenderで作成できなかったので、パネルの向こうにカーテンの裾があるというイメージでお願いします。)

その反面、パネルを置くことになるので必然的に部屋が狭くなった感じになります。

また、ダンボールが倒れてこないようにポールも置いたので、冬の間だけ物が増えます。

我慢できる範囲ではあるのでよいのですが、部屋の中がゴチャっとしている感じになります。

しかし、このダンボールでの対策が一番しっくり来ていたので「落ちてくる冷気を止めること」がいかに大事であるかが分かりました。

コロナ禍でYouTubeを見ていたら二重窓に出会いました

私が「二重窓」というものに出会ったのは2020年のことでした。

ちょうどコロナ禍に入った頃で、世間でもYouTubeが急激に伸びていた時期です。

私はもっぱら視聴専門でしたが、普段見ないようなチャンネルも多数見ていました。

DIYのチャンネルもいくつか見ていた中、そこで二重窓に出会いました。

それまで二重窓なんていう寒さ対策があることを知りませんでしたので目から鱗でした。

しかも材料も特別変わったものが必要というわけではなく、全てホームセンターで調達できます。

これはやってみる価値がありそうだなと感じました。

メイン素材となるパネルは「プラダン(プラスチックダンボール)」や「ポリカ(中空ポリカーボネート)」を使っていて、どちらを選ぶかは人それぞれというような感じでした。

最初は私もプラダンで作ろうかなと考えていましたが、思いとどまりました。

プラダンは価格が安いのでお財布には優しいですが、直射日光・紫外線にとても弱くそれほど長持ちしないという経験談を多く見かけたからです。

早いと1年しか持たないというようなお話も目にしました。

せっかく頑張って作っても1年(ひと冬)しか持たないのでは、骨折り損のなんとやらです。

その点ポリカーボネートは紫外線にも強く、耐用年数も10年以上と長いです。

少々費用としては高くなりますが、一度作ってしまえば何年も持つのでこちらの方が良いなと考えました。

レールは樹脂製のものをYouTubeを参考にしながら合うものを選びました。

年末年始の休暇にポリカで二重窓を作成しました

2020年の12月。

年末年始の休暇にポリカで二重窓を作成しました。

作成にどのくらい時間がかかるのか分からなかったので、長めの休みの時になら安心して作業ができると考えて、このタイミングで施工しました。

なるべく1日で作業を終わらせたいという願望もあったため、ホームセンターの開店と同時くらいにお店に足を運び、中空ポリカと樹脂レールを購入してきました。

購入したもの

・ポリカ ハモニカボード 4枚:約9,000円

・ガラス戸レール 9本:約2000円

・カブセ 8本:約600円

・両面テープ 1本:約500円

購入金額合計:約12,100円(2020年当時)

購入金額としてはこのような感じでした。

1万円くらいの予算で考えていたので、少しだけオーバーしましたがおよそ目安通りの金額で収まったので良かったです。

二重窓の工作開始

それでは二重窓の製作工程のご紹介です。

①購入した中空ポリカを必要なサイズに切り出す。

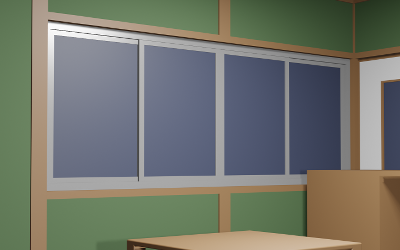

今回施工する私の部屋の窓は4枚ガラスが並んでいます。

それに合わせて内側に中空ポリカを並べるので必要枚数は4枚です。

窓の額縁の全高と全幅を採寸したら、全幅を4で割って一枚あたりの横幅を出しました。

単純に4で割っただけだと隙間風が発生するので、板同士に少し重なる部分を持たせるために3cmずつ重なるような長さにしました。

全高に関しては一定ではなく数ミリですが、左右でやや違いが生まれていました。

これに関しては現場合わせ的な要領になりました。

計算としては

(全高)ー(ガラス戸レールの肉厚×2[上下の分])ー(スムーズに動かせるように3mmくらいカット)=中空ポリカの高さ

という感じです。

まずは4枚全て同じ高さで作っておいて、あとは実際にはめる時に「うまくはまるのか」それとも「たわみが出るのか」やってみて、たわんだら「たわまない長さにカットする」という方法で合わせました。

私の部屋の窓枠の高さが経年なのか元々なのか左右で寸法がピッタリ揃わなかったので、こういう場合の施工は大変になりますね。

寸法がピッタリだったら計算もしやすいですよね。

また、高さの調整を間違えてしまうとレールにハマらずに抜けて倒れてくるという状況になりかねませんので、高さ方向の寸法はかなり重要です。

はじめに思いっきり切ってしまうのではなく、ハマらなかったら徐々に短くしていくという感じで、めんどくさいですが地道にサイズを合わせた方が間違いがないでしょう。

めんどくさいから一気にカットしたい!という場合は失敗する可能性も心構えしておきましょう。

②ポリカの上下にカブセをはめる。

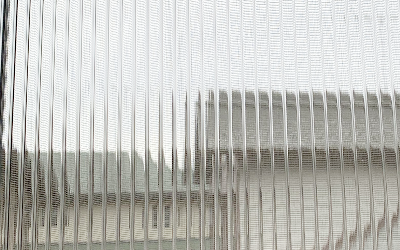

ポリカは段ボールのように目というか節が入っています。

節は縦で使っているので、上下が筒状に抜ける感じになります。

ということは、ゴミや埃が中に入りやすい状態です。

それを防ぐために「カブセ」を取り付けます。

カブセは無しでも良いという方もみえますし、テープで保護してしまうという方もいらっしゃいましたが、私は樹脂製のカブセを付けることにしました。

ポリカの厚みにピッタリはまって、なおかつレールの溝にも合う厚みのものが手に入ればそれを買うのが一番良いです。

私の場合は少し加工が必要になってしまいましたので、ポリカの両端を少し切り欠いてカブセが取り付けられるように加工しました。

この作業が地味に時間を取られてしまいました。

出来ることならこの作業の発生しない材料を入手したかったです。

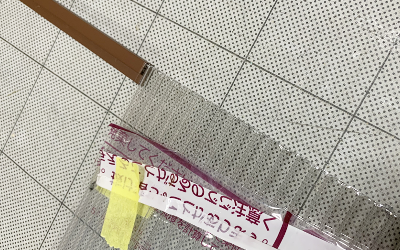

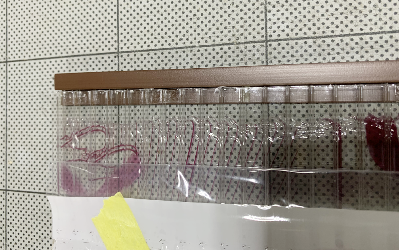

③窓の額縁にレールを取り付ける。

今回私は4方とも同じレールを取り付けることにしました。

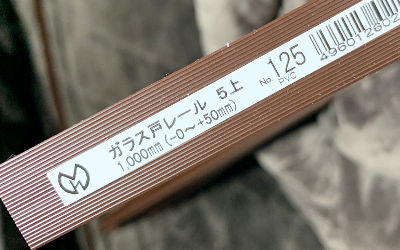

使用したのはこちらのレールです。

長さは1本では足りないので、何本かを継ぎ足しながら(並べながら)両面テープで貼り付けて行きました。

写真のような感じでコーナー部分も合わせました。

また、夏の暑さでレールが熱伸びするのではないかと考えて隙間を設けることにしました。

2〜3mmほど隙間が空いています。

(結果的に空けすぎでした)

額縁に直接両面テープを貼りたくない場合は一旦マスキングテープを貼っておいてから、その上に取り付けると良いです。

私は直接額縁に両面テープを貼りました。

(先にレールの裏に両面テープを付けておいて、額縁に貼り付ける感じ。)

④ポリカパネルをレールにはめこんでみる。

ここからポリカパネルのサイズ調整です。

出来上がったパネルをレールに取り付けます。

高さ方向のサイズがやはり長いようで、ずいぶんたわみが生まれました。

ここから微調整しながら、高さを合わせました。

カブセも一手間加工が必要なので、さらに作業が難航します。

一枚ずつその場所の高さに合うように調整して行きました。

4枚とも調整が終わる頃には外は真っ暗でした。

「切りすぎ」の状態になることなく、無事に綺麗に4枚とも納めることができました。

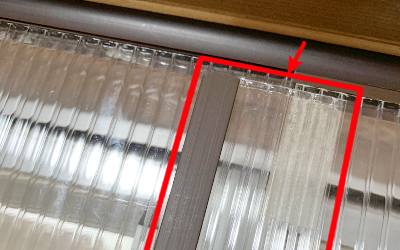

⑤センターには重なりが作れないので、片側にパネルを接着しました。

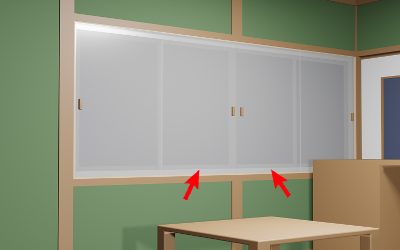

文章で説明するのはなかなか難しいのでまずはこちらの写真をご覧ください。

幅4cmの板を2cm、2cmで被さるように、片方のパネルに取り付けて、もう片方のパネルには被さるように両面テープで取り付けました。

これも隙間風防止用です。

写真は一番上のところですが、これを上から下まで通しました。

製作は、どうしても素人の加工技術なので隙間が生じてしまいます。

その隙間を少しでも無くすために、このように被さる部分を作りました。

被さる部分がわかるように端部には「カブセ」を付けておきました。

⑥取っ手を付ける。

4枚それぞれが決められた位置で固定され、被せパーツも取り付けが終わったことで、残すところは取っ手の取り付けです。

取っ手を付けておかないと開け閉めが不便です。

取っ手の材料は何でも良かったので、家にあった木材の端材を使って適当なサイズでブロックを作り、両面テープで取り付けました。

これで全ての作業が完了です。

作業時間としては、午前10時くらいから初めて夜の10時くらいまで掛かった感じです。

(途中ご飯休憩なども含む。)

かなり丸一日の作業になりましたが、満足のいく出来栄えになりました。

2年間使ってみた感想

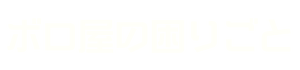

良かった点

2020年の12月に取り付けてから早くも2年が経とうとしています。

まずは中空ポリカが劣化しているかどうかですが、非常に状態は良いです。

十分綺麗ですし、ボロくなった感じは全然ありません。

冷気もかなりシャットアウトできている感じがあります。

特に、朝晩の冷え込みの激しくなる晩秋から初冬にかけては、この二重窓のおかげで外界の冷気を十分にカットしてくれている感じがあります。

さすがに厳寒の1月や2月ともなると二重窓だけでは心もとない感じになります。

ですが、ポリカの窓を試しに開けてみるとものすごく冷たい空気が流れ込んでくるので、かなり防いでくれていることを実感しました。

寒さの厳しい時期だけは従来通り段ボールのパネルも併用して冷気が足元に流れてこないように防いでいます。

実際に室内の体感温度もずいぶん違う気がしています。

冷気が入りづらい状態にしておくだけで、ここまで暖かさが違うのだなということが分かりました。

この先何年このパネルを使い続けることができるのか、今後も検証を続けたいと思います。

さらに、中空ポリカを使っていて寒さ対策以外のメリットがありました。

まず、先ほども書いた通り中空ポリカは段ボールのように中に筋が入っています。

この筋のおかげで光の屈折が得られてすりガラスのような「目隠し効果」が得られます。

プライバシーを守りたいけど、明るさは取り入れたいという場合に役に立ってくれます。

もう1つのメリットはやや防音効果が上がったことです。

板一枚、されど板一枚というところでしょうか。

もちろん完全な防音対策というわけにはいきませんが、多少ではありますが外の雑音を小さくしてくれます。

反省点

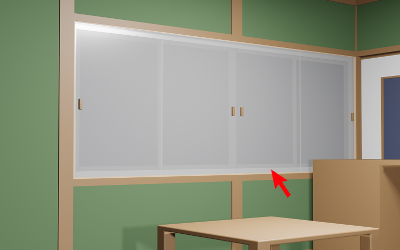

反省点としては、1枚ごとのパネルの大きさが大きくて夏の暑さには耐え切ることができず、おおきな「たわみ」が発生しました。(熱伸び)

たわみが発生したのは真ん中に配置している2枚です。

たわんで突っ張ってしまっているので、スライドして動かすことすら出来なくなってしまいました。

両サイドは何故かたわみませんでしたが、この2枚が大きく湾曲したので、暑さのひと段落した10月や11月に熱伸びした分の長さをカットして綺麗に収まるように調整しました。

暑さが収まれば伸びた分は元に戻るかなと思いましたが、そうでもありませんでした。

(伸びた分が戻る時もあったので、時期を見誤ってカットすると怖いです)

1年目の夏は2枚にたわみが発生しましたが、2年目の夏はこの2枚のうちの左側の一枚だけが熱伸びしました。(下画像参照)

こちらもまた秋に修繕しました。

調整を繰り返すことで、収まりの良いところで落ち着いてくれることを願っています。

また、普通にレールに収めているだけでもパネル自体が高さのある大きいものなので「自然なたわみ」がやや発生します。

こればかりはどうしようもありません。多少たわみによる隙間が発生してしまいます。

パネルの大きさからくる「たわみ」や「熱伸び」は避けては通れない道だと思っています。

対策方法として、ポリカの中空部分に金属棒を何本か入れるという手段を拝見したことがありますが、その分見栄えは悪くなってしまうので、私はこの手段は採用しませんでした。

樹脂レールに関しても熱伸びするかと思って隙間を設けた箇所がありましたが、こちらは全く熱伸びしている気配がなく隙間は不要でした。。

2.5mmくらいの隙間は、ポリカをスライドさせて移動させるときに角が突っかかって正直邪魔になっています。

0.5mmくらいで良かったのでは?と感じています。

さらに両サイドのレールも上下のレールと同様のものを用いていますが、レールのセンターの壁が正直邪魔です。

ポリカの緩やかなたわみがレールの立ち上がりと干渉してしっかり閉めることができません。

真ん中の立ち上がりのないものを採用するべきでした。

まとめ

今現在も私の部屋で実証実験中のポリカの二重窓ですが、今のところ「失敗した」というより「成功した!」という気持ちの方が強いです。

多少反省点もありますし、毎年の夏は「熱伸びによるたわみ」も今のところの懸念材料ですがそれを除けば概ね成功と言っても良いのではないのかなと自負しています。

何といっても冬場の窓から伝わってくる冷気の量が格段に減ったなということが体感として感じることができているのが大きいです。

私がプラダンやポリカで作る二重窓のことを知ったのはコロナ禍に入ってからだったのですが、世間の皆様はもっと普通のこととして知ってみえるものなのですか??

この方法って結構前からあったんでしょうか?

もっと早く出会っていたら良かったなと思う次第です。

(でも早く知っていたらブログの記事にする機会もなかったかもしれないので結果OK?かな?)

もしご自宅のお部屋の窓ガラスがシングルガラスで毎年寒い!という経験のある方は、DIYで二重窓を検討されてみてはいかがでしょうか?

手先の器用さと時間は必要ですが、ややお手軽に断熱対策を取ることができますよ。

あと、使用する材料はプラダンよりも断然中空ポリカがおすすめです。

多少金額は高くなりますが、それでも中空ポリカを使用するメリットは大きいです。

※Amazonにも作成キットがありますが、金額が優しくないので、自身でホームセンターに足を運んで材料を集めた方が安くできます。