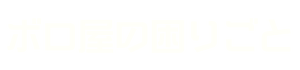

それに気がついたのはお風呂に入って体を洗っている時のことでした。

風呂桶にお湯を汲んで、体についた石鹸をかけ流している時に「何か変な音がするな?」と感じました。

通常でしたら、お湯が床に当たって跳ね返ると「パシャッ」とか「パシャシャシャシャッ」とか、綺麗な乾いた音が聞こえてきますが、その時は「ココッ」とか「コココココッ」とか、何か少し籠ったような鈍い音がしていました。

どこからこの音が聞こえてくるのだろうかと、床をよく見渡すと「え?何これ?」という場所を発見しました。

床のタイルの一部が“もこっ”と盛り上がっていたのです。

どうやら経年劣化でタイルの接着が剥がれ、1枚1枚が剥がれるとかではなく、周辺のタイルを巻き込みながら山のように盛り上がっていました。

まだ一枚も取れてきてはおらず、綺麗に盛り上がっていました。

面積的には10㎠ほどでしたでしょうか。

この盛り上がっている部分の中が空洞になっているため、水の跳ね返り音が「鈍いこもったような音」になっていたのです。

しかしそれも束の間、お風呂掃除をするごとに1枚、また1枚と徐々に落ち始め、穴ができました。

穴ができると、そこから体を洗った水が直接入り込んでしまいます。

つまり髪の毛や垢などが入り込みます。

そしてお風呂掃除に時にそれが綺麗に取れるかというと、ブラシがうまく入るはずもなく汚れが溜まっていきます。

多少は綺麗になりますが、結局「ヌメッ」とした感じで幾分か残っていました。

結局その状態で2、3ヶ月ほど放置していました。

剥がれたタイルとその周辺の剥がれかけのタイルを一気に除去

さすがに2、3ヶ月も放置していると、剥がれ落ちてきたタイルの面積も広がってきます。

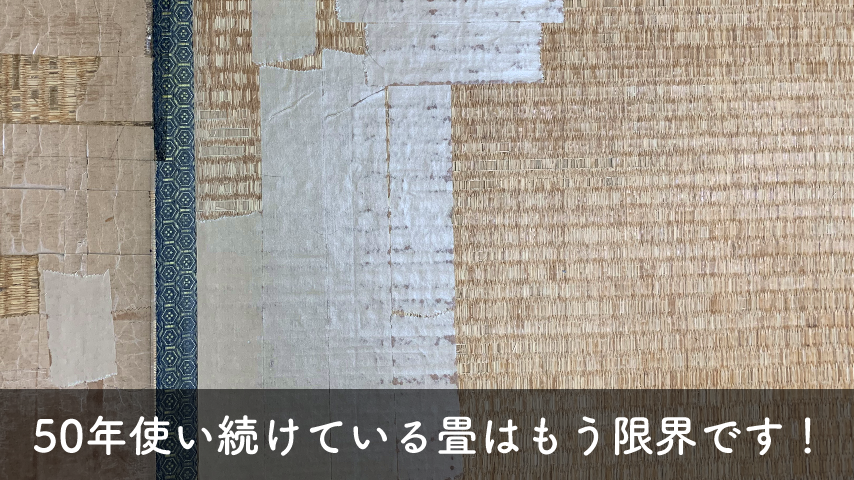

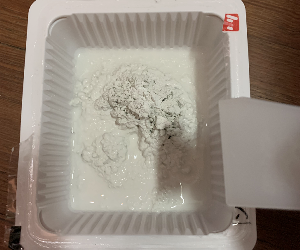

今まで剥がれてしまったタイルはコツコツとお豆腐の入っているあの四角い容器にストックしていました。

その容器の半分くらいまでタイルが溜まりました。

そして、やっと重い腰があがり「そろそろ修繕しなければ・・・」となりました。

まずは「どこまでタイルの接着が無力になっているのか」を知る必要があります。

当初にタイルが盛り上がっていた部分は当然ですが接着が剥がれているので無力です。

そしてもう、この作業をする時にはその一帯は剥がれて取れていました。

問題はその周辺です。

爪で軽く引っ掛けて取れてきてしまうようなタイルも接着が無力化されています。

「ポロッ」「ポロッ」とめくれてきます。

はたしてこれがどのくらいの範囲までそうなっているのか。

恐怖でした。

もし床全部のタイルが次々とめくれてきてしまったら、果てしない作業量になります。

かなり時間もかかりますし、めんどくさいと感じてきてしまうことでしょう。

その時用意していた新しいトレイにもどんどんめくれたタイルがストックされていきました。

ここも取れる。

こっちも取れる。

軽く引っ掛けて取れてくるタイルをどんどん取っていきます。

そっちがその気なら、こっちもとことん付き合うしかない!

とヤケになりそうなくらいでした。

しかし、運がいいことに終わりが見えました。

「あ、ここくっついてる!タイルが取れてこない!」という境界にめぐりあったのです。

1ヶ所境界が判明したので、他の部分もその境界に当たるまでタイルをはがしていきました。

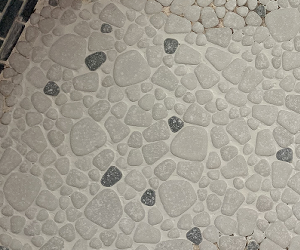

その結果がこちらです。

かなり広い範囲のタイルが取れました。

修繕するにも手間がかかりそうです。

タイルを剥がした場所を綺麗に清掃

タイルを剥がすと現れるのはモルタルの床です。

ただ、ボロボロになった目地のカスや残った接着剤、そして溜まった垢や髪とヌメっとした水。

これらを綺麗にしなくてはいけません。

排水管に流して詰まってしまうと後から困るので、目地のカスなどの固形物はなるべく回収してゴミ箱へ捨てます。

髪の毛なども取れるのであれば取ってゴミ箱へ。

そして垢や汚れなど、ヌメっとした状態では良くないですので、洗剤などを使ってしっかりと洗い落とします。

その間にも周囲から目地のカスが取れてきてしまうようであれば取り除いておきましょう。

参考写真を撮ろうかと思いましたが、流石に少々お見せするには汚いかなと思い自重させていただきます。

「これ以上汚れが落ちることはない」というくらいまで洗浄できたら清掃完了です。

後はしっかりと乾燥させましょう。

もし数日間タイルの貼り付け作業ができず、そのままにしておきたい場合はお風呂は使えませんので、お近くの銭湯などに足を運んでいただくなどの対策を取らないといけないのですが、そういう文化圏に慣れていない場合や、そもそもお風呂屋さんがない場合はそうも言ってはいられません。

我が家のケースでもお風呂屋さんが近くにありませんし、そもそも大衆浴場が苦手な家族がいます。

そういう場合は自宅のお風呂を使う必要があります。

今回、このタイルを剥がした状態で数日間維持する必要がありましたので、せめてもの防水対策を施してお風呂を使用することにしました。

ビニール袋を広げて何枚か重ねて、養生テープでしっかりと貼り付けました。

この方法の結末だけ先に申しておきますと「失敗」でした。

1週間ほど、この状態で維持していたのですが、いざ取り外してみるとしっかりと水が染み込んでいました。

髪の毛や垢までは入り込んできている様子はありませんでしたが、完全に水浸し状態で「乾燥」とは程遠い状態でした。

もし使っていたのが養生テープではなく、防水テープだったら違う結果になっていたのだろうか?というのが気になる部分ではあります。

もしまた修繕するようなケースに遭遇したら試してみたいと思います。

剥がしたタイルを綺麗に清掃

タイルの貼ってあった床の清掃が終わったので、次は剥がしたタイルそのものの掃除を行います。

今まで貼られていたタイルなので、タイルの周りには目地の残りカスが付いていますし、裏面には接着剤の残りが付いているものもあります。

今まで貼られていたタイルなので、タイルの周りには目地の残りカスが付いていますし、裏面には接着剤の残りが付いているものもあります。

そしてやっぱり垢や髪の毛などの汚れも付いています。

とてもじゃありませんが、こんな汚れた状態のタイルをそのまま貼り付けるなんてことはできません。

私は食器洗いで使う洗剤と、100円ショップで買える研磨剤入り不織布(不織布研磨剤)を使って1つ1つ丁寧に磨いていきました。

タイルの枚数が多いのでかなり時間がかかりますし、根気もいります。

正直途中で飽きてしまいます。というか疲れます。

1日で全ての作業をするには骨が折れてしまいますので、平日の仕事が終わってから2時間前後をタイル清掃の時間に当てて、清掃作業をしました。

この作業にはおよそ1週間ほどかかりましたが、汚れの取れたタイルはツルツルのピカピカです。

こんなに綺麗な状態のタイルなら貼っても気持ちいものになることでしょう。

1つ1つ丁寧に磨いた甲斐があったというものです。

ちょっと貼るのがもったいなくもありました(愛着が湧いたので)。

清掃が終わったので、タイルの大きさごとに分類しました。

先に分けておいた方が、貼り付け作業の時にタイルのサイズを選びやすいと考えたからです。

タイルを貼り付け。お風呂の床の修繕開始!

タイル貼り付け面の掃除をして準備が出来ました!

タイル自体も掃除をして準備が出来ました!

いよいよ貼り付けです!!!

と、勇んでみたものの。

先にも書いた通り、お風呂場の床の養生をしていた部分が結局浸水してしまっていて、びしょびしょの状態でした。

この状態では流石にすぐには貼り付け作業が出来ません。

ですがこの時11月。

少々寒い時期に突入していて、水分も蒸発しにくいです。

乾燥するまで待っていたら夕方か夜?いや、そもそも乾き切るのだろうか??

と、悩ましい問題に遭遇しました。

とりあえず、浸水してきた水が綺麗かどうかもわからないので、再度軽く洗浄しつつ洗い流しました。

そして、雑巾を使ってこまめに水分を拭き取っていきました。

大体目につく水分が拭き取れたところで、ドライヤーの登場です。

強制的に水分を蒸発させます。

ドライヤーで風を当てては離してしばらく様子を見て・・・を何度か繰り返しました。

ドライヤーで風を当てては離してしばらく様子を見て・・・を何度か繰り返しました。

なぜなら、ドライヤーの風を当てるのを一旦やめてみると、やっぱりなんとなく湿った感じが再発してくるのです。

きっと、表面は乾いているけれども、中にまだ水分が残っていて、それが滲み出てきている・・・というような感じなのでしょう。

そうしてやっと滲み出てくる水分がほぼなくなったところで、タイル接着剤の登場です。

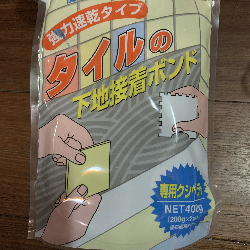

タイル接着剤は「家庭化学 タイルの下地接着ボンド グレー 400g 」を使いました。

タイル接着剤は「家庭化学 タイルの下地接着ボンド グレー 400g 」を使いました。

ホームセンターでお手頃価格で手に入ります。

初めてのタイル修繕でしたが「なんにせよやってみないことには何もわからない」と思って試しに買ってみました。

(結果、正解でした。)

パッケージ裏面に書いてある説明を読みながら、見よう見まねで行います。

パッケージ裏面に書いてある説明を読みながら、見よう見まねで行います。

開封すれば後は塗るだけという簡単仕様の接着剤です。

ヘラも付いていますので、接着剤を波模様に塗ることができます。

接着剤を満遍なく塗ることができたら、タイルを貼っていきます。

接着剤を満遍なく塗ることができたら、タイルを貼っていきます。

まずは一番大きいサイズのタイルを、いい感じのリズムが作れるような位置にランダムに置きます。

そうしておかないと、後から大きなタイルを貼ろうとしても十分な面積が確保できなくなって「貼れない」となりかねないからです。

大きいサイズのタイルが貼り終わったら、中くらいのサイズのタイルと小さめサイズのタイルをなるべく綺麗に収まるように配置していきます。

大きいサイズのタイルが貼り終わったら、中くらいのサイズのタイルと小さめサイズのタイルをなるべく綺麗に収まるように配置していきます。

もちろん目地の隙間は残しておかないといけないので、少し間隔を確保しつつ、小気味良い感じになるように配置します。

これがセンスの見せ所です。

パズルゲームのようでなかなか楽しいです。

綺麗に配置ができたら、貼り終わったタイルを少し上から押してみましょう。

綺麗に配置ができたら、貼り終わったタイルを少し上から押してみましょう。

「ぶにゅ」っと余った接着剤が溢れ出てきませんか?

私は溢れ出てきました。

接着剤の量が多すぎですね。

余分な接着剤はいらないので、ウエスなどで拭き取って減らしておきましょう。

また、目地剤が流し込めるだけの溝の深さも考慮して拭き取りましょう。

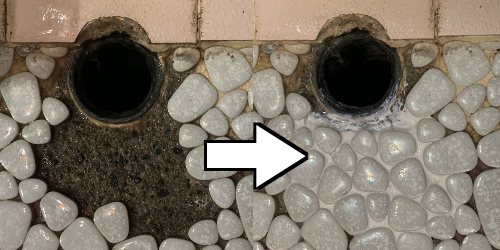

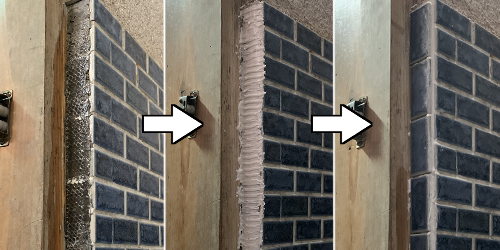

もののついでなので、もう何年も前に剥がれてしまって放置していた排水溝付近のタイルと、壁面のタイルも一緒に補修をしました。

タイル目地を塗り込みます

タイルが貼り終わったらしばらくの間は放置して乾燥させます。季節が夏なら乾燥時間も短くてすみそうなものですが、何せ作業していたのは11月です。

タイルが貼り終わったらしばらくの間は放置して乾燥させます。季節が夏なら乾燥時間も短くてすみそうなものですが、何せ作業していたのは11月です。

なかなか乾きません。

しかたがないので、熱が加わりすぎないように少し離したところからドライヤーで風を送り乾燥の補助を行いました。

表面が少し乾いたかなというところで、自然乾燥に切り替えました。

3〜4時間程度乾燥させたくらいで一度様子をみました。

まだ生乾きといった様子でしたが、あまり長く待つこともできませんでしたので、この状態のまま目地を塗ることにしました。

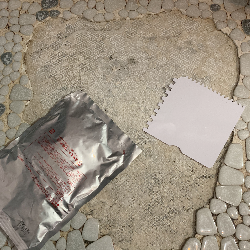

目地剤として用意しておいたのはこちらです。

目地剤として用意しておいたのはこちらです。

「セメダイン 補修 タイル目地材 袋 200g 白 HJ-113」

粉を容器に出して、水で溶いて使用します。

粉を容器に出して、水で溶いて使用します。

水の分量には注意が必要で、入れすぎるとシャビシャビになってしまいますし、少なすぎてもうまく混ざりません。

規定の分量を守って混ぜましょう。

ですが、多少の誤差は大丈夫ですので、うまく加減をしながら混ぜてください。

目地剤がうまく混ざったところで、タイルに塗っていきます。

目地だけ塗ることは至難の業ですので、タイルもろとも塗っていきます。

タイルごと塗っていると、目地の溝に目地剤が充填されていきます。

そのような感じで、溝に目地剤が行き渡るようにならしていきます。

目地に目地剤がうまく行き渡ったころを見計らって、今度はウエスで拭き取り作業をしていきます。

目地に目地剤がうまく行き渡ったころを見計らって、今度はウエスで拭き取り作業をしていきます。

タイルごと目地剤を塗ったので、タイルにも目地剤が付いています。

それらの目地剤をウエスを使って拭き取っていきます。

1枚1枚タイルを拭いていると日が暮れてしまいますので、全体を大胆に拭いていきましょう。

ただし、力を入れすぎて、せっかく溝に埋めた目地剤まで取りすぎてしまわないように注意してください。

あくまでも表面の目地剤を拭き取る程度です。

多少タイルに薄く残った目地剤は何度かお風呂掃除している間に落ちますので、それほど気にしなくても大丈夫です。

タイル目地が乾燥したら作業完了です

無事に目地剤も流し込み終わったら、しばらく乾燥させます。

無事に目地剤も流し込み終わったら、しばらく乾燥させます。

さすがに1日くらいは乾燥させたかったので、1日はお風呂抜きにしました。

その甲斐あってか、いい感じに仕上がりました。

タイルを貼り直して修繕したところだけやけに新しい感じがして気持ちが良いです。

まだ多少は生乾き感が残っていますが、自然に固まっていくと踏んで、今回の作業はこれにて完了としました。

数日後にはしっかりと乾燥して固まっていましたので、多少生乾きであっても大丈夫だということがわかりました。

まとめ

初めてのお風呂のタイルの修繕でしたが、結果としてうまく行うことができました。

一番大変だったのはやはりタイルを1枚1枚磨いていったことでしょうか。

相当疲れました。

ですが、タイルを貼る作業は楽しかったですし、目地が綺麗な白くて新しい感じに生まれ変わったのを見ると「やってよかったな」と嬉しさを覚えました。

なにより「自分でできた」という経験が生まれたので、もしまたタイルが剥がれても自分で修繕することができるはずです。

少しだけでも経験しておくと今後の役に立つかなと思いますので、もしそういう修繕箇所がおありでしたら、挑戦されては如何でしょうか?

(範囲によっては根気が必要です)