みなさん、こんにちは。

築50年のボロ屋に住んでいるトモカズです。

家がボロければ、そのお墓も年季が入っていることも多いでしょう。

それだけその土地に長く住んでいるということです。

(お引越しされたり、建て替えられたりという場合は別ですが)

今回の記事は、「お墓の草取りが大変なら防草シートを敷いてみよう」です。

みなさんはお墓参りには年に何回ほど行かれますか?

決まった時期に行くなどされておられますでしょうか?

忙しい日々を過ごす中では、「なかなかお墓参りに行く時間がない」という方もおられるのではないでしょうか。

我が家のルールとしては最低でも年に4回はお参りに行くようにしています。

その4回は「春のお彼岸、秋のお彼岸、お盆、年末」という節目です。

お供物を持っていき、お墓の掃除をし、お参りをして帰ってきます。

まめな方は命日も行かれたりとか、各々の何かのタイミングで行かれることもあるかと思います。

それにしても、年に4回という季節のタイミングも的を得ているなと感じています。

お墓でお供えしてきたお花の取り替えもそうなのですが、何より放置しておくと雑草がとても生えます。

この雑草を取ることが大変になるので、たまにお墓に顔を出してお掃除してくることが大切になります。

この「お掃除」が実はお墓参りの「めんどくささ」を感じる要因の1つです。

お墓に行って、お供物してお参りして帰ってくるだけ。

これでしたら気兼ねなくサラッと行って帰ってこれる気がしますよね?

でもそこに「お掃除や草取りをしなきゃいけない」ということが加わるだけで、一気に足が遠のきませんか?

「忙しいのにめんどくさい。。。」と、億劫な気持ちになってしまいませんでしょうか?

そうです。お掃除には時間が大きく割かれてしまいます。

今回はその億劫な気持ちが起きないように、お墓の雑草対策に関してまとめることにしました。

お墓参りに行かないとどうなるの?

まずはお墓参りに行かなかったらどのようなことになるのか、ということについてです。

祖先に失礼であるとか、バチが当たるであるとか心理的・心霊的な側面はおいておくとして、実害的にどうなるのかということについてです。

お墓参りに行かないとお墓が荒れ果てる

結論から言ってお墓参りに長い間行かないと、お墓が荒れ果てます。

まず気になるのは雑草です。

特に雑草の成長が著しい春から晩秋にかけては、放置しておくとすぐに草で生い茂ってしまいます。

例えばこちらの写真をご覧ください。

もうずいぶん長い間お墓参りに来られていないということが一目瞭然です。

これだけ雑草が生えているのですから数ヶ月どころか、数年お手入れされていないことも考えられます。

忙しくて時間が取れないのかも知れませんし、管理している方がもう来れないような状況(ご高齢で体力的に厳しいなど)になっているかもしれません。

雑草以外にも、お供えとして飾ってあったお花が枯れたまま放置されていたり、墓石が汚れたままになっていたりなど「手入れされていない」ことが見て取れる場合、お墓参りに来られていないなと判断できるお墓です。

これらのことを防ぐためにも、お墓参りに行くことは大切であるということが伺えます。

後継ぎのいないお墓は「無縁仏」となる

お墓参りに行ける人がいなくなった場合、つまり後継ぎ(継承者)がいなくなった場合はどうなるのでしょうか?

そのお墓は「無縁仏(無縁墓)」となってしまいます。

例えば親族が遠方にいてお墓参りに帰ってくることが出来ない場合や、そもそも子供や孫など引き継いでくれる人がいない場合、そのお墓を管理する人がいなくなってしまいます。

するとそのお墓はずっと放置されることになり無縁仏(無縁墓)となってしまいます。

では管理者のいなくなったお墓はずっとそのまま放置されているのでしょうか?

実はそんなことはなく、「管理者がいない」ということでそのお墓は墓地や霊園の管理者に取り壊され更地に戻されます。

ご先祖様の遺骨は自治体や民間業者が運営している「無縁仏合祀墓」に合祀されることになります。

合祀されるとご遺骨は一生取り出すことができなくなります。

無縁仏(無縁墓)と判断される条件は墓地や霊園のルールによって違いがありますが、管理費用の滞納状況などが挙げられます。

今後お墓を管理してくれる後継者がいなくなることが事前に分かっている場合は、無縁仏(無縁墓)と認定されてしまう前に、「お墓を管理してくれる人を見つけておく」か「墓じまい」や「永代供養」をしておくことを考慮することが大切となてきます。

お墓の草取りは大変!これがお墓参りから気持ちを遠ざけます

お墓参りで大変さを感じる項目としては、先にも少し触れましたが

・忙しい中時間を作って行くのが大変。

・お供物など、準備をしてから行くのが大変。

・お墓のお掃除をするのが大変。

などが挙げられます。

中でもお墓のお掃除、強いて言うならば「草取り」がより大変さを感じさせるのではないでしょうか?

小さくて細かい草がたくさん生えてきていたり、根っこが張った頑固でがっしりとした草が生えていたりと様々ですが、その雑草の除去に時間と手間がかかります。

生えている場所も土から生えているのか、玉砂利の隙間から生えているのか、ひび割れや隙間から生えているのかなどさまざまです。

取りにくい場合もあることでしょう。

しかもその草取りを暑い夏の炎天下の中で行わなければならなかったり、寒い冬の冷たい風の吹く中で行わなければならなかったりと、想像しただけで気持ちがへこたれてしまいそうです。

下手をすると熱中症になってしまったり、風邪を引いてしまったりなどのリスクもあります。

私も暑い中お墓の草取りに出向いたことがありますが、その時に高齢の女性が日傘を差しながら草取りをしている様子を目にしたこともあります。

そういった様子を見たり経験したことで、季節的な過酷な環境下での作業は、年齢的なことも含め肉体的にも精神的にも「大変さ」があるなと感じました。

お墓に雑草が生えてこないようにするためにできること

お墓の草取りの大変さから解放されるためには「草が生えてこないようにする」しかありません。

では、お墓に草が生えてこないようにできる対策はどのようなものがあるのでしょうか?

順番に見ていきましょう。

①除草剤を使う

除草剤を使えば「草取り」の手間を省くことができます。

除草剤は、今生えている草を枯らすタイプのものと、これから生えてくる草を生えてこないようにするタイプのものがありますので、段階を踏んで処理して行く必要があります。

ただし、強力な除草剤の場合はご家族のお墓の区画の外への影響も考えられるため、使用してもよいかどうか墓場の管理会社に一度確認して使用することをお勧めします。

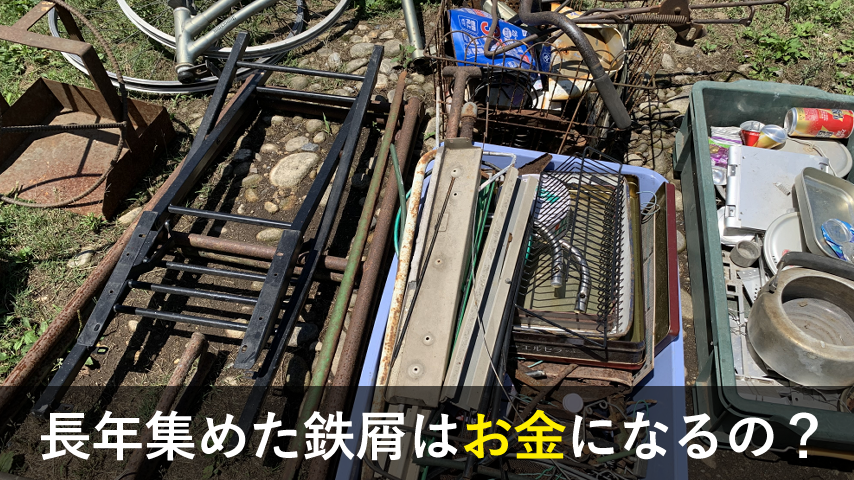

②お墓の区画を墓石で覆ってしまう。

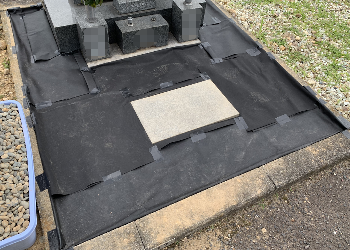

上の写真のようなタイプのお墓を見たことはありますでしょうか?

このようなタイプでしたら、区画全体が石で覆われているため草が生えてくる余地はありません。

ですがお墓を作るタイミングでこのタイプを選んでおく必要があるため、すでにお墓をお持ちの場合は作り替える必要が出てきます。

さすがにそれは費用もかかりますし、親戚一同との相談も必要になってきますので大変です。

これからお墓をご用意する際の検討材料にして頂ければと思います。

③お墓の周りに防草シートを敷く(上から)。

ご自身の力で手軽に草が生えてこないようにするには防草シートがうってつけです。

こちらは施工作業を簡略化してお墓の周りに上から防草シートを敷いている場合です。

これだけでも草が生えてきていないことがよくわかります。

上から防草シートを被せるかたちになりますので、区画の隅や端まで覆い切ることができ、草の発生を抑制できます。

デメリットとしては防草シートが剥き出しの状態になっていて日光や風雨にさらされているのでシートの劣化のペースが少し早まることでしょうか。

ですが、古くなってきたらこの程度の範囲でしたらパッと取り替えられますので作業も楽です。

また、見栄えを気にされる場合は不向きです。

④お墓の周りに防草シートを敷く(中に)。

上の例の難易度を少し上げたパターンです。

お墓の周りに上から防草シートを施工すると、明らかに「敷いてある」という見た目になりますので、見た目を気にしてしまう場合は困ります。

ですので、見た目にも配慮して元々玉砂利などが敷かれている場合はその下に敷いてしまおう!という方法です。

もしくは土の上に防草シートを敷いてから玉砂利を撒こう!という方法です。

防草シートの上に玉砂利を撒くことで、日光や風雨からの直接の影響を和らげることができ長持ちします。

デメリットとしては区画の隅や端にわずかな隙間ができてしまい(はみ出しすぎると隣の区画の方に被さってしまうので遠慮しつつ)、そこから草が生えてくることでしょうか。

(粘着テープでぐるっと貼り付けてうまくやる方法もあるのですが、テープ代として費用が上がります。)

また、玉砂利が元々撒いてある場合は一旦撤去する必要がありますので、手間暇がかかります。

実際にやってみましたので、施工例(写真付き)は後述します。

⑤お墓の周りをコンクリート(モルタル)で埋めてしまう。

自分で施工するか業者に依頼するかによって金額も変わってきますが、お墓の区画をコンクリートで覆ってしまうという手段もあります。

コンクリートを施工したい場合は、事前に墓場の管理者(管理会社)に確認をとるようにしましょう。

ルールによっては許可が降りないこともあり、勝手にやってしまうと罰則に抵触する恐れがあります。

コンクリートを施工する場合にはあらかじめ草をきれいに取り、整地をするなどして準備をする必要があります。

また、コンクリートの表面をきれいに仕上げる必要もあるため「腕前」が必要です。

モルタルの場合も同様です。

コンクリート以外にも固まる土(マサファルト)という手段もあります。

こちらは経年劣化のスピードが早くひび割れなども起きやすいので、あまりお勧めはしません。

そしてどちらも撤去と廃棄は大変です。

ですが、もしコンクリートやモルタルの施工の許可が降りれば、「長持ちする」という意味では一番良い方法ではあります。

一番手軽なのは防草シートを敷くことです

お墓に雑草が生えないようにする方法を紹介しましたが、その中でどれが一番良いのでしょうか?

施工のしやすさや撤去の手軽さを含めて考えると、③番か④番の「防草シートを敷くこと」が一番最適なのかなというのが私個人の見解です。

雑草が生えてこないようにするには日光が当たらないように暗くすること(覆ってしまうこと)が大切なのですが(詳しくは→【初心者向け】素人でも防草シートを綺麗に敷くための予備知識まとめ)、墓石で全面覆ってしまうことやコンクリートを流し込むことはかなり大掛かりです。

除草剤散布は手軽ですが、効果を持続させるためには定期的な散布が必要になりますし、あまり「土」にやさしくありません。

それらのことから「防草シートが良い」という結論に至りました。

防草シートも素材や品質はピンからキリまであり、その分値段にも反映されてきますが、安くて良いものも中にはあります。

「買って使ってみないと分からない」という部分が正直大きいですが、お墓くらいの面積でしたら、防草シートのサイズとしては幅1m×10m巻のスタンダードなタイプで必要十分です。

2重や3重にして敷くことも出来ますので、遮光力が上がりますし、長持ちさせることができます。

あとは施工方法の選択です。

③番のように上に覆うだけにして簡単に済ませるか、④番のように見栄えもきれいにするために施工に手間暇かけるかを選びましょう。

実際に我が家のお墓にも防草シートを施工してみました

我が家のお墓の状態も実際にひどい状態になっていました。

ずっとなんとかしたいと思っていましたが、これを機に防草シートを施工することにしました。

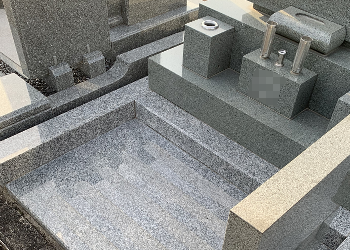

まずはこちらの写真をご覧ください。

これが防草シートを施工する前の状態の我が家のお墓です。

本当は玉砂利だけだったのですが「それだけだと雑草が生えすぎる」というので、もう何年も前に父がコンクリートの板(側溝のふた)や石の板(化粧板・ストーンパネル)を玉砂利の上に置いて遮光板として設置しました。

この板も、ありあわせの物を置いただけなので統一感が何一つありませんし、ゴツゴツしていて良い見栄えとは言えません。

まるで要塞のようです。

しかも全部を覆っているわけではないので、隙間から雑草も生えてきます。

毎回お墓に来ると草取りは必須です。

(パネルの真下の部分は雑草が生えないので、そこは助かっていました。)

この状態のお墓に、防草シートを施工するのが今回のミッションです。

1:まずは覆っていた石の板を撤去しました

設置していた石の板を撤去するところから作業スタートです。

一枚の板の重さが重い物が多く、さらにはうちのお墓とお墓の駐車場までを何度も往復することになり、これがまた大変な肉体労働でした。

トータルで10往復ぐらいしました。

実はこの石の板の次の使い道が決まっていましたので、撤去と同時に次の使用場所へと流れるように設置しました。

気になる方は記事リンクをどうぞ。

2:玉砂利の撤去

次の玉砂利の撤去作業です。

玉砂利だけを綺麗に取り除いて整地します。

簡単に撤去できると考えていた玉砂利ですが、ここでも作業が少し難航しました。

土に潜っていたりこびりついていたり、なかなか思うように作業が捗りませんでした。

土がこんなにまとわり付いているなんて想像もしていませんでしたので、なるべく土を綺麗に落としながらの作業になりました。

玉砂利撤去作業開始でです。

石が汚れている感じがします。

玉砂利が土に埋もれていたり、石に土がこびりついていたりと、なかなか思うように作業が捗りませんでした。

赤丸で囲った部分、見た目は砂利が撤去できていそうですが、ここにザクザクと玉砂利が潜んでいます。

全体的にこのような感じでしたが、やっとあと少しという感じです。

玉砂利の撤去作業が完了しました。

防草シートが敷きやすいように全体的に平らになるように整地も行いました。

3:今回使用する防草シートについて

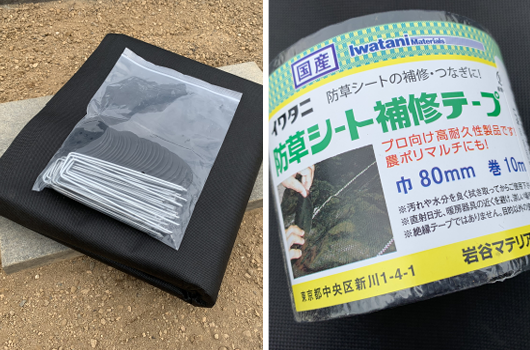

今回購入した防草シートはこちらのものになります。

katsst【改良版】防草シート ぼうそうシート Uピン杭25本と黒丸25枚付き 1x10m 厚手 耐用年数は5年 雑草防止 除草シート ブラック (1x10m)

大体1980円そこそこで買えますし、クーポンが適用されるタイミングだともっと安いです。

(2023年6月現在)

また、防草シートに加えて、防草シート専用の接着テープも購入しました。

岩谷マテリアル 防草シート補修テープ 黒 80mm×10m

この接着テープ、10m巻なのに900円近くします(2023年6月現在)。

お値段高すぎ!!

購入に躊躇しましたが、1回使ってみようということで思い切って購入しました。

katsst防草シートレビュー

商品はこのような状態で袋に入っています。

袋の中には「シート」「留め具」「簡易的な説明書1枚」が入っています。

ありがたいのは「留め具」がセットになっていることです。

25本入っていますので、必要に応じて使うことが出来ます。

金額も2000円を切っていてピンがセットなのは、お得です。

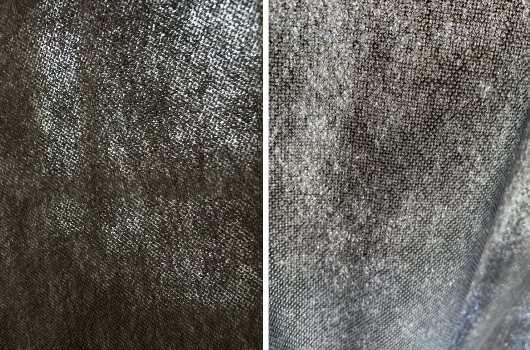

防草シート自体は不織布で、柔らかい感じですが生地はまあまあしっかりとしている印象です。

とても強そうかと問われると怪しいです。

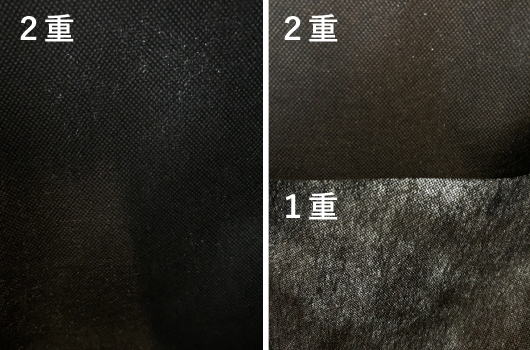

厚みに関しても、光にかざすと明るさが見てとれます。

1重だと薄いだろうなという気がしますので、ここはお値段相応でしょう。

2重にするとかなり暗くなりましたので、使用するなら2重や3重で使うのが安心です。

強度もその分増しますので、使用場所にもよりますが長持ちすると考えています。

ロールではなく折った状態で納品されてきますが、巻きながら折ってあるので引き伸ばしながら使うことが出来ます。

余った分はそこで切ってしまえば良いので、作業も楽です。

ちなみにハサミやカッターで「ツー」っと切れます。

それでは施工の様子を見ていきましょう。

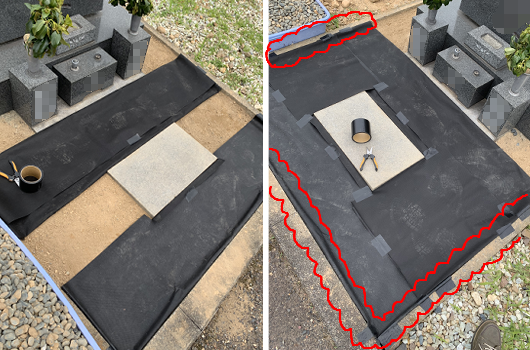

4:お墓に防草シートを施工する

お墓に防草シートを持ち込みました。

実際に長さを合わせてみて、必要な長さにカットしていきます。

幅が1mあったので、都合よく3重に折り曲げることができ、良い感じに敷けました。

順番に敷いていっている様子です。

専用の接着テープも所々で使用しています。

「専用」を謳っているだけのことはあり、とても粘着力が強力です。

これは高額なのも頷けました。

ただもったいないのでケチって使っています。

本当は写真の赤で囲った部分はテープで全面的にしっかり留めておかないと、ここから光が入ってしまい草が生えてきます。

分かってはいるのですが、貧乏性ですのでケチりました。

(きっと草がここだけは生えてくると思います)

墓石などでカクカクとした部分も、この防草シートは加工がしやすいので綺麗に敷いて行くことが出来ています。

これで防草シートが敷き終わりました。

ほとんどの箇所で3重折りで敷けているので、遮光は十分取れているはずです。

4周をテープで留めていないことだけが悔やまれますが、ケチな性格が出ました。

(※今回の防草シートの施工では玉砂利を敷き詰めるので固定ピンは使用しませんでした。)

5:玉砂利を洗ってから、敷き詰めて行く

玉砂利が土まみれになっていることが非常に気になっていたので、洗ってから敷き詰めて行くことにしました。

最初は少しずつ、というかほぼ1個ずつと言わんばかりな丁寧さで洗って土や汚れを落としていましたが、さすがに途方に暮れてしまいましたので、中盤以降から「お米研ぎ方式」に変更して、じゃらじゃらと洗っていきました。

3度くらい濯ぎ洗いすると玉砂利がかなり綺麗になりました。

土がついていた玉砂利も洗うととても綺麗になったので、気持ちが良いです。

ほぼ1つずつ丁寧に洗って作業していた頃です。

なかなか作業が進まず途方に暮れかけていました。

そろそろ痺れを切らして、お米研ぎ方式に変更しかかっている頃の写真です。

全ての玉砂利を洗い終えて、整えた状態です。

これでお墓の防草シート施工の工程が全て完了しました。

1枚だけピンク色の化粧板だけ見栄えが良かったので残しておきました。

何日か日を跨いでの施工となりましたが、仕上がりが綺麗にまとまって満足しています。

最初のゴツゴツとしたお墓の写真と見比べてみても「お墓らしさ」を取り戻せたのではないでしょうか。

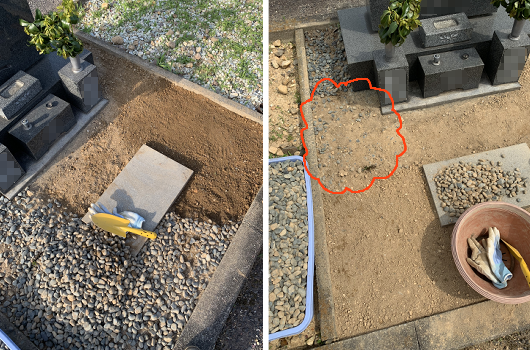

6:施工後6週間経過した様子

こちらの写真が、お墓に防草シートを施工して6週間が経過したときに撮影したものです。

玉砂利が撒いてある方がお墓ですが、赤丸で囲んだ2箇所だけしか雑草が生えていませんでした。

当初から懸念していたフチの部分ですので予想通りでしたが、たったこれだけでした。

防草シートの効果を相当感じることができました。

写真の向かって右側は通路の部分ですが、ここも対策の必要性がありますね。

以後検討します。

検証:katsst 防草シートを1重で敷いてみたらどうなるの?

さて、今回使用したkatsst防草シートですが、レビューの項目で「1重では薄い」と感じて2、3重にして使用することをお勧めしていました。

ですが実際に1重で使ってみたらどのような感じになるのでしょうか?

確認の為にそちらも検証することにしました。

家庭菜園として畑を借りているので、その出入り口のあたりに余った防草シートを敷いてみました。

6週間が経過した時の写真です。

シート1枚でもかなり防草効果が得られているなと感じました。

やや心もとない気もしますが、周りがこれだけ雑草が生い茂っているのに、シートの部分だけしっかり守れていますので、「1重でも効果あり」となりました。

※シートが1重だけなのがお分かり頂けると思います。

防草シートを施工して2年が経ちました

2025.08.25追記

防草シートをお墓に施工して2年が経過しました。

防草シートの上に玉砂利を撒いているので、シート自体の劣化はほとんど見受けられませんが、2年間風雨にさらされたことにより、シートの上にも若干土が堆積しています。

そしてその土を媒介して雑草がいくらか生えるようになってしまいました。「シートの下から」ではなく「シートの上から」生えるようになってしまったのです。これはなかなか辛いです。

土を取り除くにはまた玉砂利を一旦取り除く必要がありますが、それがまた大変です。

まだ全体を覆うようなひどい雑草の生え方はしていないので、もうしばらく様子を見てみようかと思います。

また、「1重で敷いてみたらどうなるの?」で敷いていた防草シートですが、炎天下の直射日光をまともに受けてしまう環境下での使用であったことと、シートの上を人が踏み歩く環境であったこと(通り道に草が生えないようにしたかったので)が作用し、半年ほどでボロボロになってしまいました。

また、人が踏み歩くことがない場所に敷いていた別の1枚も1年ほどで破れてしまったので、野晒しの環境下ではこちらの防草シートは長い年月の使用は難しいのかなという印象になりました(かなり環境に左右されそうですので、長く使えるケースもあるかと思います)。

ただ、ピンもセットで安価で購入できるというメリットはあるので、使用期間や場所を検討して使ったり、別の防草シートと重ねて(2重にして)使うなど併用するとピンを活かした使用ができます。

katsst【改良版】防草シート ぼうそうシート Uピン杭25本と黒丸25枚付き 1x10m 厚手 耐用年数は5年 雑草防止 除草シート ブラック (1x10m)

まとめ

お墓の雑草対策の方法をご紹介しましたが、中でも防草シートを敷くことが一番手軽にできる対策という結論に至りました。

ただ、上に敷くか中に敷くかで難易度が変わってきますので、ご自身の出来る方で選択されるのが良いかと思います。

私自身の作業工程を振り返ってみても、玉砂利を一旦取り除いて、もう一度元に戻す作業がとても大変でした。

そのかわり見栄えは本当に良くなります。

世の中にはお墓参り代行サービスや、お墓のお掃除代行サービスなどもありますが、決して安い金額ではありませんのでご自分の体が元気で動けるうちに今後のための対策をしておきましょう。