みなさん、こんにちは。

築50年超えのボロ屋に住んでいるトモカズです。

今回の記事は、「オンボロの物置が雨漏りしていたので修繕してみた」です。

ことの発端はある雨上がりの朝でした。

その日は激しい雨の降った翌日で、清々しい朝でした。

家の周りを片付けたりしているうちに「見回り」を定期的にするようになった私です。

少しでもよりよく片付けられないかと思案しながら見て回っている最中に異様に濡れている場所を見つけました。

それは物置の庇の下に備え付けた棚の上でした。

雨が入ってくるはずのないところが濡れているのです。

これはもう雨漏り確定でした。

そしてもう一箇所。

せっかく花壇としてお手入れした場所に、大きな雨粒が当たって抉(えぐ)られたような跡が残っていました。

▼この時に作った花壇です。

そこは軒下で本来雨が当たりにくい所です。

雨樋もあるので、大粒の雨水が落ちてくるような場所ではありません。

見上げてみると、屋根材として使用している波板トタンが錆ついてもせてしまい、雨樋手前に空間ができてしまっていました。

これでは確かに雨水が滝のように落ちてくることでしょう。

今回は雨漏りが発覚したこの2箇所を修繕してみることにしました。

オンボロ物置の雨漏り修繕:一箇所目

まず修繕を開始したのはこちらの雨漏りの箇所からです。

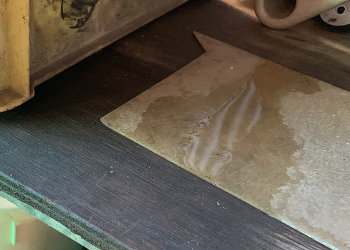

棚板が異様に濡れてしまっています。

そして明らかに上から垂れてきているであろう溜まり方をしています。

隣に置いてあったトレイもついでに持ち上げてみたら、その下はびしょびしょに濡れてしまっていました。

棚板の裏側の写真ですが、こちら側まで浸みてきていることがわかります。

このまま雨漏りしていることを放置し続けていると、ゆくゆくは木が腐ってきてしまうことでしょう。

そうならないために早めの解決が求められます。

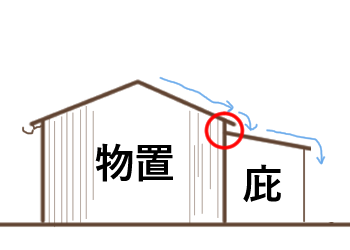

雨水が溜まっていたあたりの上を見上げると、赤丸のあたりが疑わしい部分になります。

確かに隙間はありますが、この庇屋根の付け根あたりの上には軒が出ているのでカバーされているはずです。

この隙間から雨が入り込むことがイメージできません。

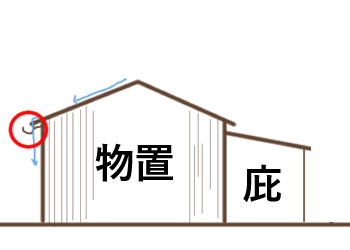

図解にするとこのようなイメージです。

赤丸の部分が問題となる場所です。

本来の水の流れは水色の矢印で示している通りで、この庇屋根の付け根の上に物置の屋根が少し被っていてカバーされていることが分かるかと思います。

中から見上げていてもよく分からなかったので、脚立を持ってきて登って横から見てみました。

するとどうでしょう!

波板が変形していて内側にも勾配が出来ていました。

これが水が流れ込んでくる原因でした。

庇の部分は専門業者が作った訳ではなく、父が日曜大工で施工したものです。

使用している材料も有り合わせか、その時の思いつきで使っているものがほとんどなので材料選定のミスだったのでしょう。

ビニール系の波板が熱で変形してしまっていてウネウネとあらぬ方向へねじれてしまっていました。

波板の取り替えとなると大変な作業になってしまうので、応急処置として内側に勾配が出来てしまっているものをの、元のあるべき勾配になるように「噛ませもの」をすることにしました。

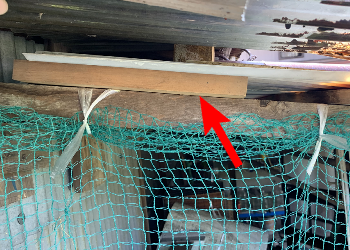

写真で矢印を指した部分が噛ませものをしたところです。

木材を挟みました。

この部分も内側に勾配ができてしまっているのが分かります。

橋渡しをする感じで木材を噛ませて波板を持ち上げました。

赤丸の部分、特に変形してうねりが強いですが、奥の方の勾配を上げたので、雨水が一旦サイドに流れてその後下に流れるという動きを作れたはずです。

後日、雨が降った日に雨漏りしていないか確認をしてみたら、無事に回避できていたので今回の応急処置で対応することが出来たようです。

一安心です。

オンボロ物置の雨漏り修繕:二箇所目

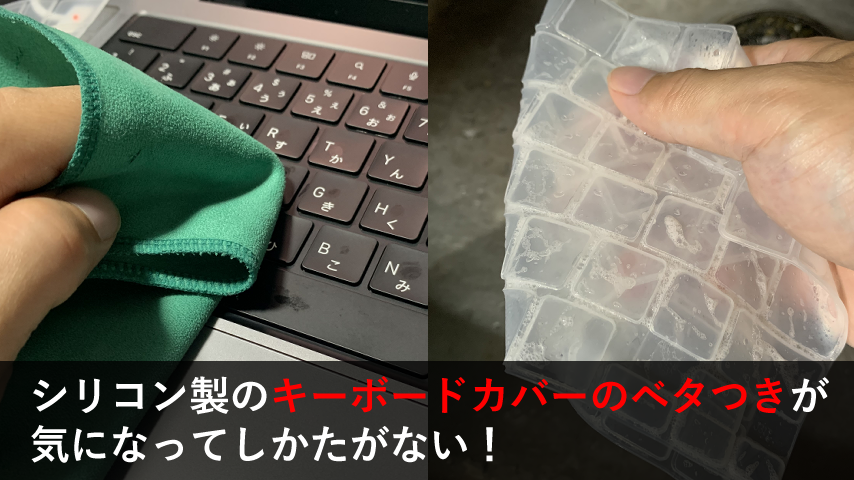

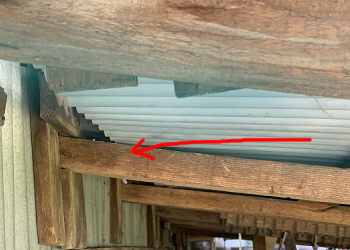

次の雨漏りの箇所はこちらです。

赤丸の部分が問題の場所ですが、先ほどの件とは反対側になります。

写真を見て分かる通りですが、軒になっている部分に使われている波板トタンが錆びてしまってボロボロなのが分かります。

本来雨樋に掛かってないといけないのですが、ボロくなってしまったせいで届かなくなり空が見えています。

大穴です。

そのせいで、下に作った花壇の土が抉られてしまい(写真赤丸の部分)ひどい有様です。

修繕方法としては雨樋に掛かるように屋根材を延長させるしかありません。

こちらもトタン屋根の張り替えとなると、非常に大変なことになりますので、応急処置として下側に受けを作ることにしました。

材料は以前断熱二重窓を作成した時に余った「中空ポリカ」の端材です。

まだ結構たくさん残っています。

使用する端材の幅が少し広すぎたので、まずは半分に線を引いてカットしました。

その後は現場合わせです。

実際に取り付ける場所へ持って行き、雨樋にどのくらい掛かるようにするとか、垂木の幅の切り欠き寸法や垂木の間隔を調べて位置決めをしていきます。

調べた寸法で線を引き、カッターを使って切り欠きます。

※この作業で間違った寸法でカットしないように注意が必要です。

カットが終わったら、もう一度現場へ持って行き取り付け作業です。

軒と雨樋の隙間から「スコン」と差し込みました。

かなり気持ちよくハマってくれました。

雨樋への掛かり具合もちょうど良いです。

裏面はこのようになっています。

垂木の間隔もバッチリです。

続けてもう一枚も同じように作業しました。

ポリカ板が2枚とも綺麗に差し込めたので、次は固定です。

垂木にクギを打ち込みながらポリカを挟み込むようにして固定していきます。

垂木も腐りかけている部分があってクギが思うように刺さらなくて苦労した場所がありましたが、位置を変えつつなんとか固定しました。

仕上がりです。

雨樋にポリカ板を掛けることが出来ています。

最初に裏から見た時に穴が空いていた箇所も、しっかりとカバーできていることが分かります。

花壇の土も一回綺麗に整え直しました。

こちらも後日、雨が降った後に花壇を確認してみたのですが、以前のように土が抉(えぐ)られていることはありませんでした。

応急処置として機能していることが分かり安心しました。

まとめ

今回はボロくなって雨漏りをするようになってしまった物置の修繕に焦点を当てました。

物置は文字通り「物をしまって置いておく場所」です。

日常的にそこにありますが、毎日出入りしている訳ではありません。

必要なときだけ足を運び、用事が済んだらそれでおしまいです。

私たちは「物置そのもののメンテナンス」を気にかけることが出来ていますでしょうか?

実はそこまで気を回すことができていないという方の方が多いのではないでしょうか?

そして気がついた時にはトラブルを抱えてしまっているということも少なくありません。

半年に1回でいいので、物置の周りをぐるっと見渡して異常がないかチェックしてみるとよいかもしれません。

もしトラブルを抱えていた場合、早めの対処をすることができますよ。

特に「サビ」にはご注意ください!!劣化の天敵です!

また「建築された物置(小屋型)」とホームセンターで手軽に売られている「ボックス型(置き型)」とではメンテナンスの方法も違ってきますので、お使いの物置のタイプに沿ったチェックを行なってください。

物置が錆びていたらペンキを塗って対処しましょう。