Warning: Undefined property: stdClass::$ByLineInfo in /home/lifeisrock/boroya-problems.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-master/lib/shortcodes-amazon.php on line 640

みなさん、こんにちは。

築50年超えのボロ屋に住んでいるトモカズです。

今回の記事は、「要らない木を掘って抜いてみた」です。

適切に管理された状態で植えてある庭木は見た目もオシャレですし、きちっとしているなと感じるものです。

反面、「ここにも植えよう」「こっちにも植えよう」と増やしてしまうと、ちょっとした雑木林の完成です。

あまり大きくなりすぎないように剪定をしたり切り戻しをしてあげられると良いのですが、そういった手入れを怠ってしまうとグングン大きく育ってしまいます。

植えている木の種類にもよりますが、庭木の範疇を超えて巨木になってしまった場合は隣接する家屋への迷惑になりますし場合によってはトラブルの引き金になります。

我が家にある庭木も、巨木にはなっていませんが、正直管理しきれないと感じるものが何本か存在しています。

管理しきれる程度にまで本数を減らしたいということで、庭木の一部を抜くことにしました。

今回抜いた庭木の種類

今回抜いた庭木の種類は「南天」です。

裏庭に4本ほど植えられています。

いずれも「目隠し」目的で父が植えました。

散らかっている裏庭が人目に付かないようにということで、植えたようです。

ただ、そのどれもが伸びっぱなしで、「そろそろやばい」と感じた時に切り戻す感じでした。

普段からの手入れというものは全くせず、不都合が起きる限界まで放置するスタイルなのでほぼ管理者不在も同然です。

中には2m以上に伸びたものもあり、しかも幹も何本も密集していたためすごい広がり様でした。

夏場は雑草も相まって茂みになってしまい近寄ることも出来ないくらいです。

さすがにこの状態では美しくありません。

ですので、4本ある南天の木のうち3本を抜くことにしました。

そのうちの1本はかなり家に迫った位置に植えられていて邪魔なので抜くことにしました。

他の2本は大きく育ちすぎたため、また管理していくことができないため抜くことにしました。

1本だけなら管理ができると考えたため残します。

このような感じで不要な木を選定して作業にとりかかりました。

木を抜くにあたり用意した道具

今回木を抜くにあたり用意したのは次のような道具です。

・作業用手袋

・シャベル(大)

・園芸用スコップ(小)

・ノコギリ

・ツルハシ

どれも自宅にあったので、新規で何かを購入する必要はありませんでした。

もし手元にない場合は「シャベル(大)」と「ツルハシ」はかなり必須な道具となってきます。

木を根本の周りから掘り起こして抜くということは大前提としてとても大変な作業となります。

園芸用のスコップだけではとてもじゃありませんが足りません。

あくまでも園芸用のスコップは補助用品(細かい掻き出し)として有用ですが、大きな用品は必須です。

1本目の木を抜く

まず最初に抜いた南天の木は「家の壁に迫った位置にある木」でした。

壁面というよりは掃き出し窓の正面に植えてあるというのが正しいです。

ごちゃごちゃになっている家の中を見られたくないからと、目隠しのために窓の正面に父が植えました。

しかも50cmか60cmくらいしか離れていない位置にです。

木のサイズはまだ1mにも満たない大きさでしたが、もしこれが2m近くまで成長しさらには「誰も管理する人がいない」ということを想像すると私には不安しかありませんでした。

なぜなら、大きくなった木の枝葉が風で煽られて窓や壁を擦って家を痛めつけたり、屋根の高さまで成長すると雨樋などにも干渉し、何かと不都合なことが起きかねません。

それらを考えた上で父と相談し抜くことにしました。

この木に関してはまだ大きく成長していなかったため比較的簡単に取り除くことが出来ました。

(作業日:未記録)

2本目の木を抜く

2本目の木は、「隣の家との境界に近いところ」に生えている南天の木でした。

今はまだ隣の家に入り込んでしまうようなサイズではありませんが、1mほどの高さになっています。

ですが、このまま管理もできずに放置しておくといずれは干渉してしまうという懸念がありましたので、根本から抜いてしまうことにしました。

木を抜く前に木の周りの雑草をある程度抜いて綺麗にしました。

作業する場所の地面を見やすくしておくことは大切です。

また、ある程度伸びてしまっている幹や枝葉も長すぎると作業の邪魔になってしまうので、40cm前後程度の幹の長さを残してノコギリを使って落としました。

ノコギリで切っていた時に感じたのは、すでにこの木は何回か切り戻ししてあるということでした。

きっと何年かに1度のペースで父が切り戻し作業をしていたのでしょう。

ただ、父の年齢のことも考えると今後は今以上に管理が難しくなるだろうなと感じています。

抜いてしまった方が手がかからなくなるので、楽になります。

木を抜くにあたり、幹から30cm〜40cmほど離れた場所から掘り進めていきます。

石が根っこに絡まったりしているので、園芸用の小さいスコップも使いながら細かいところは作業していきます。

頑固な地面はツルハシを使うことで柔らかくなりますし、石の噛み合わせも緩くなります。

土や石をほぐしたら、大きなシャベルで外に掘り出して穴を広げていきます。

時々大きな石も出てくるので、手作業で取り除きます。

根っこも幹から切り離していきます。

1日で掘るのはなかなかの重労働でしたので、何日かに分けて少しずつ作業していきました。

最初は揺るがなかった木の幹も、土や石を取り除き、根っこも切り離していくうちにずいぶんグラつくようになりました。

そしてついに。

ゴロッと取れました。

穴から引き上げました。

周りの景色と同化してしまっていて判別しづらいですが、細い幹がいくつも出ていて密集した株であることがわかるかなと思います。

穴もかなり大きなものとなりました。

股を開いた長さくらいあります。

大きなシャベルをはめてみたらスッポリと収まるくらいの大きさです。

だいたい90cmくらいでしょうか。

穴が空いたまま放置しておくわけにもいきませんので、掘り出した土などをもう一度埋め戻します。

埋め戻しついでにこの穴を起点にして、1.5m四方を耕してました。

大きめの石などを取り出して、なるべく土だけになるようにして埋め戻し作業を行いました。

ゆくゆくは私がここでちょっとした家庭菜園ができたらいいなという淡い夢を描いています。

綺麗に整地することが出来ました。

これで隣の家に木の枝葉が伸びていく心配をしなくても良くなりました。

わずかに畑をするにも程よいサイズ感かなと思います。

(作業期間;2023.02.26〜2023.03.10)

3本目の木を抜く

次に抜いたのはこちらの南天の木です。

昨年か一昨年には2m超えの高さまで成長していました。目隠しとしては立派に育ちましたが、夏になると辺り一体の雑草と相まって草木生い茂るといった状態で毎年のように立ち入ることが出来なくなる有様でした。

ですので、一度根元付近まで切り戻しました。

写真の状態はそこからまた新しい枝葉が成長し始めているところです。

このまま成長させるとまた以前のような鬱蒼とした状態に戻ることが目に見えていたのでこれを機に抜くことにしました。

まずは周辺の雑草から抜いています。

この南天の木もかなり根本の株が密集しています。

この前抜いたものよりも一回り大きな感じです。

こちらもツルハシとシャベルを使いながら穴を掘り進めていきました。

穴のサイズもかなり大きめです。

根っこも四方八方にしっかりと伸びていたので、順番に切れる所から切っていきました。

ようやく少しグラついてきたかなというところです。

掘るごとに石もかなりの量が出てきますし、根っこに石が絡んでいたりするので正に根強く立っています。

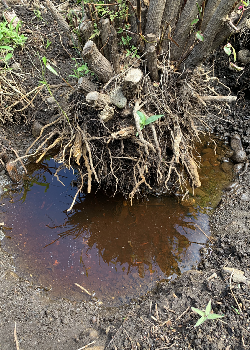

雨が降ると水が溜まります。

濁っていて汚いですね。

水が引いたので、作業再開です。

ようやく根本からごそっと抜き取ることが出来ました。

写真では大きさが分かりにくいですが、重くて持ち上げることが出来ません。

この後、穴から引きずりあげました。

これが今回掘った穴です。

1m四方より少し広い大きさで、深さも50cmそこそこありますので、ちょっとしたお風呂のサイズです。

せっかく大きな穴を苦労して掘ったので、この穴はこのまま活かせないかなと考えた挙句、草取りなどして出た雑草をこの穴に入れて、雑草堆肥を作ってみることにしました。

とりあえず壁が崩れてこないように、一箇所だけ石積みをして固定しました。

余った石はとりあえず周りに適当に敷き詰めました。

あまり見栄えがよくないので、この辺りは今後改善していきます。

(作業期間;2023.05.17〜2023.06.09)

まとめ

南天の木が4本ありましたが、1本を除いて他3本は全て取り除くかたちとなりました。

適切な位置に適切な大きさの植物があることは、見栄えも良くて自然が感じられて美しいのですが、嬉しくない場所に大きすぎる植物があるのは、生活する上でも心理的にもストレスになってしまいます。

景観を保つためには剪定をするなどして適切な管理をしていくことが求められますが、それを怠ってしまうと木の種類によっては業者を呼んで伐採をするしかないくらいに成長してしまうものもあります。

そうなってしまわないためにも、日頃から出来る対策をとっておきましょう。

また、1日で全ての作業を行うのはなかなか大変です。

無理な作業は体を壊してしまいますので、時間と体力と天候と相談しながら少しずつ進めていくのが良いです。

今回残した南天の木1本は今後私が管理を引き継いでいくことになりました。