みなさん、こんにちは。

築50年超えのボロ屋に住んでいるトモカズです。

今回の記事は、「窓ガラスとサッシの掃除」です。

家の窓拭きやサッシの掃除。

年末の大掃除の項目の一つになっていますよね?

特に窓拭きは、拭いた後の綺麗さが心地よいので頑張ってしまいます。

それに対して窓のサッシの掃除は敬遠しがちです。

なぜなら、あの細い溝や小さな隙間にこびり付いた汚れと向き合うのは「掃除嫌い」の人にとっては目を瞑りたい場所だからです。

手間のかかってしまう窓のサッシの掃除は省略して「窓の掃除終わり!」としてしまう場合もあるでしょう。

確かにサッシに汚れがそれほど溜まっていない場合は気にしなくても問題ありません。

実際に何年間も掃除をしていなくても、それほど汚れが溜まらない場所というのはあります。

そのような場合でしたら、無理に頑張って掃除をしなくても大丈夫です。

余計な手間は増やしたくありませんからね。

綺麗にするかしないかは「気持ちの問題」だけで済みます。

ところがそうではないケースも存在します。

まずはそこから見ていきましょう。

やりたくないけど窓のサッシを掃除した方がいい場合

風雨によって運ばれてきた土や砂、花粉、コウモリのフン、虫の死骸、室内側のホコリなど、これらがサッシの汚れる原因です。

総じてこれらのゴミが溜まっている時が「窓のサッシを掃除した方がよい場合」だと考えられます。

ゴミが溜まっているとどのような不具合が発生するかと言いますと、まず不衛生です。

特にコウモリのフンや虫の死骸が紛れ込んでいる場合は雑菌が繁殖する可能性があります。

加えて湿度が高くなる場所はホコリなどの汚れを媒介に黒カビが発生する恐れがあり、こちらも健康被害が起きる可能性を秘めています。

次にゴミが邪魔をしてしまって窓からの排水が機能しなくなるという面があります。

サッシを伝って雨水や結露水は外に排水されるようになっているのですが、途中の土やホコリが水分を吸ってしまって水を溜め込んでしまいます。

結果的に湿気が籠る状態になりカビの繁殖を招きます。

そして窓自体の滑りもゴミが邪魔をしてしまって動かしにくくなります。

ゴミを巻き込んでしまうと除去するのが手間になってしまいます。

窓のサッシはいつ掃除をしたらいいの?

窓のサッシにコウモリのフンや虫の死骸などが落ちていた場合はなるべく早めに取り除きたいので、「その汚れを発見した時」がベストです。

サッシを全体に洗浄するというよりも、手短にそれだけを取り除くだけでも全然違いますので、見つけたら取り除きましょう。

サッシを全体に掃除をするタイミングとしては「ある程度汚れが溜まったら」で大丈夫です。

毎月拭き掃除をした方が良いと言われることもありますが、細いレールの隙間をいつもいつも丁寧に磨くのは骨が折れますし、手間暇かかります。

時間に余裕がないとなかなか出来ることではありません。

よほど酷い汚れが溜まっているとかでない限りは見送っても良いでしょう。

よくあるのは年末の大掃除のタイミング、もしくは暑い夏や寒い冬を避けた「梅雨前のタイミング」か「秋の終わり口」の年に1、2回くらいが良いと考えます。

暑い真夏の時期や真冬の寒さに凍える時期に掃除をしたくないということもありますが、「梅雨前のタイミング」で一度汚れを取り除いておくことで梅雨時のカビの発生を抑制することができます。

黄砂や花粉も落ち着いているので掃除も捗ります。

同じ理由から「秋の終わり口(晩秋)」にも一度汚れを取り除いておくことが大切です。

冬は暖房器具や加湿器の使用により室内の湿度が高くなりがちで窓に結露ができやすく、結果カビの発生にもつながるのでその抑制効果を高めるために掃除をしておきます。

また、湿度が高くなりやすい梅雨時期と冬の暖房器具を使っている時期は、適度にサッシの様子を確認するともしカビが発生した時に素早く対処ができます。

長い間掃除していなかった窓のサッシの掃除方法

では実際に窓のサッシの掃除をしていきましょう。

窓のサッシの掃除で準備するもの

窓のサッシの掃除には次のようなものがあると便利です。

・刷毛や歯ブラシ

・(掃除機)

・ウエスやキッチンペーパー

・メラミンスポンジ

・棒(割り箸、爪楊枝など)

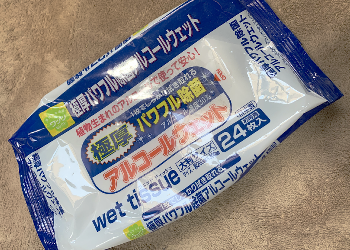

・アルコール除菌シート(個人的にオススメ)

・重曹や中性洗剤、黒カビ用洗剤

この中から必要に応じて取捨選択します。

窓のサッシの掃除方法

窓のサッシは次のような手順で行っていきます。

①まずは乾いている状態で、表面の取り除けるゴミを掃き出します。

刷毛やブラシを使いながら土や埃を取り除きます。

この時掃除機で吸い上げながら行うと、周囲にゴミが飛び散らないのでオススメです。

②表面の汚れを取り除いたら、次はこびりついてしまった汚れをウエスやメラミンスポンジを使いながら落としていきます。

ウエスやキッチンペーパーを湿らせた状態でレールを水拭きしていきます。

細い溝は割り箸を使って押し込みながら拭きます。

隅っこに溜まってしまっている汚れは爪楊枝を使って取り出します。

強い汚れにはメラミンスポンジを試してみましょう。

③水拭きでは落ちない汚れがある場合は中性洗剤や重曹、黒カビ用の洗剤を使いながら汚れを落とします。

④全体の汚れが落ちたらもう一度サッと水拭きをして、その後乾拭きします。

これで完了です。

アルコール除菌シートだけでサッシの掃除を終わらせることもできます

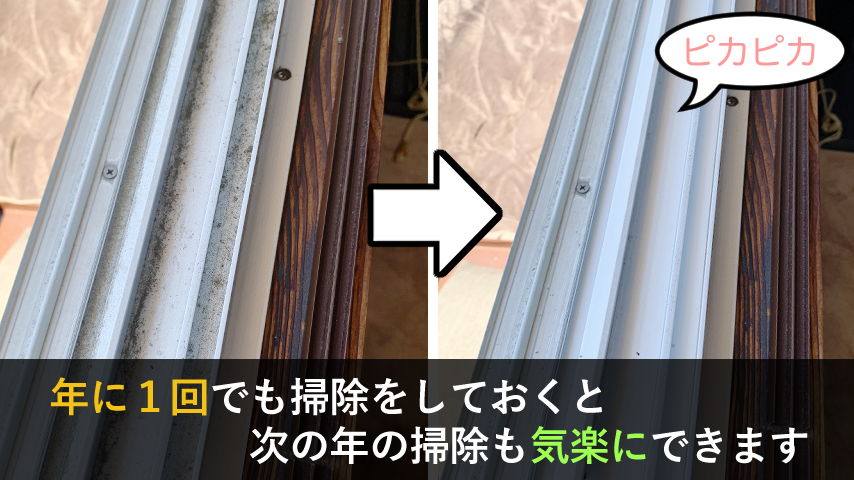

これは私が個人的に行なっているのですが、アルコール除菌シートを使えばしっかり準備しなくても手短に掃除を終わらせることができます。

①アルコール除菌シートと棒を用意します。

棒は丈夫そうなら何でもいいです(サッシに傷が付かないようなものの方が良いです)。

②掃き掃除は省略してそのまま除菌シートで掃除をしていきます。

元々酷い汚れが付いている状態ではなかったため、比較的簡単に汚れも落ちていきます。

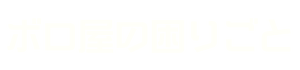

年に1回はサッシの掃除をしている効果もあるかと思います。

多少汚れ残りの部分はありますが、除菌シートだけでも十分に汚れが落ちることが見て取れるかと思います。

また、除菌シートの効果でカビの発生も抑止出来るのではと考えています。

アルコールはすぐに乾くため、乾拭きをする手間も省けますしとても時間短縮につながります。

これで窓のサッシの掃除は完了しました。

雨汚れのついた窓ガラスの簡単お手入れ方法

やりたくない窓のサッシの掃除が終わったら、お待たせしました「窓ガラス」の掃除です。

なぜ窓ガラスの順番が後かと言うと、サッシの掃除で汚れが飛び散りガラスに付いてしまう可能性もあるので、サッシの掃除が終わってから窓ガラスの掃除を行います。

窓ガラスを気にして見てみると、掃除をしても割とすぐに汚れます。

特に強い雨が降り乾いた後にガラスを見てみると土埃が雨粒の形で残っていたり、花粉や黄砂の時期も飛んできたものがガラスに付いていたりと、気がついていないだけで頻繁に汚れを受けています。

ところが、雨の良いところは一旦古い汚れを洗い流してくれることです。

もちろん全てではないですが、ある程度古い汚れを落としてくれます。

そして新たに別の場所に雨粒の形をした汚れが残ります。

その繰り返しが日々行われています。

窓ガラスに付く汚れの種類

窓ガラスに付く主な汚れの種類は内側と外側で違いがあります。

内側・・・多くは室内で発生したホコリです。手でガラスを触ってしまうと手垢や皮脂が付きます。台所の窓には油汚れも付きます。その部屋でどのような活動をしているかによって、付着する汚れが変化します。

外側・・・外側の汚れの多くは風雨によって運ばれてきた土埃です。季節によって黄砂や花粉も飛んできて付着します。特に花粉がこびりついてしまった場合は厄介です。

窓ガラスはいつ掃除したらいいの?

「汚れが気になったらすぐに掃除をしたい!」という方もいらっしゃるかと思いますが、窓ガラスに関しては掃除をしても雨が降ればまた汚れてしまうので、結果的に天候との戦いになってしまい不毛です。

窓ガラスの掃除をするタイミングとしては、大切なお客様が来る前や年末の大掃除、もしくは暑い夏や寒い冬を避けた「梅雨前のタイミング」か「秋の終わり口」の年に1、2回くらいが適当だと考えます。

(※前述の窓のサッシの掃除と同じタイミングで行うのがベストです)

窓ガラスの掃除で準備するもの

窓ガラスは基本的に水拭きで完結します。

ですので雑巾(水拭き用)と雑巾(乾拭き用)の2枚があれば十分です。

プラスアルファで準備すると良いもの

・手垢を落としたいなら中性洗剤や重曹、または窓掃除用の洗剤・スプレー(ガラス用クリーナー)

・アルコール除菌シート(個人的にオススメ)

※窓の内側の掃除には新聞紙が有効という話もよく聞きますが、使い勝手的に私は好みではありません。

窓ガラスの掃除方法

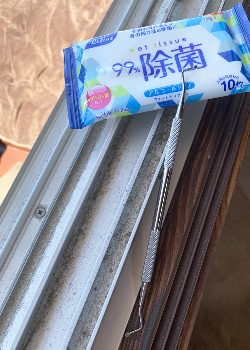

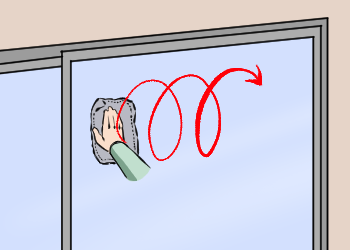

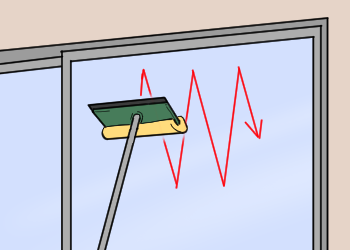

窓ガラスの掃除方法は、昔からよく言われているように「コの字」の動きで掃除をしていきます。

手順を順番に追ってみましょう。

①水拭き用の雑巾に水を染み込ませ(場合によっては中性洗剤を使ったりやガラス用クリーナーを用品の使用方法に従い塗布)、窓ガラスを図のような動きで拭いていきます。

この時、手の大きの範囲である程度重なりができるように拭いていくと丁寧です。

②汚れが強く残っているところがある場合は重点的に磨きます。

③水拭き用の雑巾をゆすぎながら、①と②を綺麗になるまで繰り返します。

④仕上げに乾拭き用の雑巾で円を描きながら残った水気を拭き取って仕上げます。

自然乾燥させると水の跡が残るので、素早く乾拭きをするのがコツです。

アルコール除菌シートで掃除をするととても手軽です

100円ショップやホームセンターなどで手軽に入手できるアルコール除菌シートを使うと実はとても楽に窓の掃除ができます。

少し厚手のシートだと尚良いです。

アルコール除菌シートがあれば、水拭き用の雑巾と乾拭き用の雑巾を用意する必要がありません。

1枚目で汚れを落とし2枚目で仕上げ拭きをするといったイメージです。

しかもアルコールなので揮発性がありすぐに乾燥するので水跡が残るというようなことがありません。

ガラスに付いた皮脂、指油も楽に落とすことができます。

除菌効果もあるので室内側はカビの防止にもつながります。

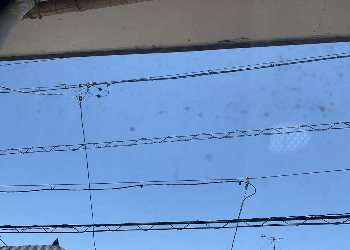

実際にアルコール除菌シートを使って窓を掃除した様子が次の写真になります。

まずこちらが掃除をする前です。

窓が汚れているのがわかりますよね?

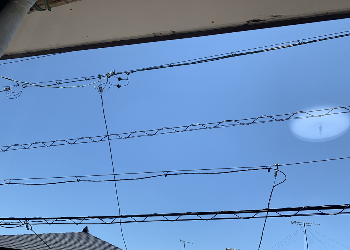

こちらが掃除後の写真です。

ガラス面がとても綺麗になったことがわかります。

雑巾や洗剤を用意する必要がないので、手間が省けます。

ただし窓の枚数が多い場合は費用が少々掛かりますので、ご自宅の状況に合わせて方法を選んで頂ければ幸いです。

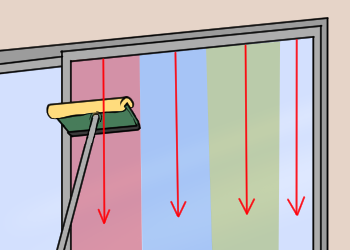

大きな窓や高いところを掃除する場合

比較的大きな窓や、高さのある窓ガラスを掃除する場合は雑巾では届きません。

そのような場合は伸縮可能で、先端にスポンジとワイパーがセットになった掃除道具を購入することをお勧めします。

これらを使うと、手の届かないところも綺麗に掃除することができます。

掃除方法は簡単です。

①伸縮棒を必要な長さに伸ばす。

②スポンジに水や洗剤をつけて窓を擦る。

③ゆすぎの意味合いで綺麗な水でもう一度ざっと擦ります。

④スクイージーでガラス面に残っている水を切ります。

これで完了です。

※スポンジは水を多く含んでしまいがちですのである程度搾ってから掃除をするか、室内側には水や汚れが飛び散って床を汚してしまわないように、汚れ対策としてシートなどを予め敷いておくことをお勧めします。

窓のクレセント錠に緑青(青サビ)が発生していたらどうする?

古い家にありがちなのですが、窓の鍵(クレセント錠)が「なんだか緑色っぽくモコモコとした状態になっている」のを見かけたことはありませんでしょうか?

これは緑青(ろくしょう)=通称:青サビと呼ばれるもので、銅や真鍮などの合金が酸化することによって発生するサビの一種です。

十円玉に緑色の何かが付いているのを見かけたことはありませんでしょうか?

あれと同じです。

皮脂や汗が付くことで発生しやすくなりますので、鍵という性質上それは起こりやすいです。

青サビには一時期「毒がある」と言われていたこともあるようですが、実際はそんなことはありません。

この緑青ですが、サビの一種ということで金属を劣化させてしまうのではないのか?と疑問を持つかもしれませんが赤錆のように金属を劣化させるものとは違い逆に金属の腐食を防ぐ効果があります。

ではこのまま放置しておいてもいいよね?と思いたいのですが、残念ながらそういうわけにもいきません。

カーテンなど触れたものに汚れが移ってしまうということもあるのですが、それよりも鍵がスムースに動かしづらくなるということのほうが問題として大きいです。

写真のように緑青が鍵全体に広まってしまうと、ひっかかりを感じることもあります。

(ちなみに鍵の動きが悪い時に潤滑剤としてKURE 5-56などの油を使うのは厳禁です。使うならシリコンスプレーです。)

見た目的にもボロさを感じるので余裕があれば緑青の掃除も考えましょう

鍵の緑青の掃除方法

錆び落とし専用の薬品を購入して掃除をしてもいいですが、手軽にどこのご家庭にもある「酢と塩」を使って汚れを落とすこともできます。

①酢と塩を1:1で混ぜ合わせて洗浄液を作ります。

②作った洗浄液を綿棒などに付けて鍵に塗布します。

③歯ブラシ、綿棒、ウエスなどを使って緑青を落とします。

④磨き終わって酢の匂いが気になる場合は、中性洗剤を薄めた溶液をウエスにつけて拭き取ってください。

⑤水分が残らないように乾拭きしてください。

以上で完了です。

実際の作業の様子

本当に酢を使って緑青を落とせるのか試してみました。

塩を混ぜ込む予定でしたが、丁度塩が切れてしまっていたので「酢」のみでの挑戦です。

綿棒に酢を染み込ませて錠に塗布しコツコツと磨いていきます。

すると綿棒に汚れがつき始めます。これが緑青が落ち始めた証拠です。

実際に錠の方もきれいになっていきました。

磨き終わるとこのような感じになります。

モコモコと付いていた緑青も落ちてもとのシルバー色が復活しました。

お酢のパワーを感じることが出来ました。

まとめ

今回の記事では窓のサッシ、窓ガラスの掃除のタイミングや掃除方法について触れてみました。

いつもは年末の大掃除の時に重点的に掃除をする窓のサッシや窓ガラスですが、長期間放置しておくと汚れが溜まってしまったり、時期によっては黒カビが発生して不衛生にもなってしまいます。

年に1回か2回でもサッシの状態を気にして掃除をしておくことで、不具合の回避にもつながりますし衛生面でも快適に過ごすことができます。

「もう何年も窓のサッシの掃除なんてしていない」という場合はこの機会に一度ご自宅のサッシの汚れの状態を確認してみることをオススメします。

あまりに酷いと窓が開けづらくなってしまいますので要注意です。

この家はあちこちボロいから仕方がないと諦めるのではなく、取り戻せる快適さがある箇所は手入れをしていきましょう。